-

专利

专利 -

商标

商标 -

版权

版权 -

商业秘密

商业秘密 -

反不正当竞争

反不正当竞争 -

植物新品种

植物新品种 -

地理标志

地理标志 -

集成电路布图设计

集成电路布图设计 -

技术合同

技术合同 -

传统文化

传统文化

律师动态

更多 >>知产速递

更多 >>审判动态

更多 >>案例聚焦

更多 >>法官视点

更多 >>裁判文书

更多 >>商标共存协议一直是商标实务中比较有争议性的问题,在有些案件中,基于商标共存协议,商标最终被准许共存。但在有的案件中,即使双方提交了共存协议,商标共存最终却未被准许。审查标准的不明确,给商标所有人带来了不小的困扰。本案尝试解决一个问题,即:商标共存协议的接受与否是否有标准?如果有,影响该标准的具体因素是什么?期待本文的写作可以起到抛砖引玉的作用,为业界对商标共存协议问题达成共识起到一定作用,使商标的审查具有更强的可预见性。

01、共存协议的背景知识

(一)共存协议的定义

在我国商标法中并没有规定共存协议的概念。世界知识产权组织商标、外观设计及地理标志常务委员会第22次会议报告中认为,共存协议通常是指在先注册商标权人出具的同意在后商标注册的书面文件[1]。按照世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization,以下简称WIPO)的定义,是指两家不同的企业在商品或服务上使用相同或近似的商标,而此类情形并不必然导致两家企业的业务必然受到影响[2]。

(二)共存协议在我国的接受程度

我国审查实践中,对共存协议经历了从不支持到有条件支持的变化过程[3]。体现为法律规定和司法实践两个方面:

1、法律规定

虽然我国《商标法》并未明确规定共存协议,但类似的精神在相关的司法解释中有所体现。例如:

(1)《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条规定:“对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标,应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神,充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际,注重维护已经形成和稳定的市场秩序。

(2)《商标评审规则》第八条规定:“在商标评审期间,当事人有权依法处分自己的商标权和与商标评审有关的权利。在不损害社会公共利益、第三方权利的前提下,当事人之间可以自行或者经调解以书面方式达成和解。”

(3)现《商标法》第59条第3款确立了商标先用权制度,第57条第(2)项在商标侵权中引入了混淆可能性理论,这些法律规定为商标共存制度打开了方便之门[4]。

以上法律规定为共存协议在中国被接受提供了法律上的依据。

2、司法实践

在中国司法实践中,共存协议得到充分尊重,在审查中,共存协议通常是“有条件的予以接受”。

商标共存协议的司法案件随着“良子”案,最高人民法院对共存协议认可后,北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院承认共存协议的效力案件也不断涌现。例如,著名“UGG” 商标行政案件以及“真的常想你”驳回复审案。

在威科先行网站上查找到2016-2017年涉及商标共存协议效力确认的判决书,共139份,其中2016年的为84份,2017年的为55份。通过对这部分已公开的判决文书的分析,得出如下结论:商标共存协议可作为法院排除混淆可能性的一份有力证据,但并非争议商标获准注册的充分条件。2016、2017年商标共存协议被采信的几率如下[5]:

从以上数据可知,司法实践对共同协议的采信持较为宽松的态度,但同时,亦对一部分共存协议的效力予以了否定。对于共存协议,在审查中,审查机关的态度是“有条件的接受”,这已成为目前共存协议审查的共识。

02、共存协议审查存在的问题

(一)共存协议是否接受标准的单一化

在驳回复审程序中,越来越多的商标申请人选择与在先商标权利人签订共存协议,以期获得商标评审委员会予以初步审定的决定。从商评委到法院,对共存协议是否接受,标准呈现单一化的特点,即:按照两商标的近似程度来决定是否接受共存协议。如果商标高度近似或相同,共存协议很可能不被接受;如果商标有一定差异性,则共存协议可能被接受。

比如在第1210634号商标驳回复审案中【案号:(2017)京行终1124号】,北京市高级人民法院认为,诉争商标由英文字母“OCULUS”构成,引证商标由中文文字“欧科路”、英文字母“OCULUS”及图构成,两商标虽然英文字母部分相同,但仍具有一定差异。诉争商标指定使用的“虚拟实境游戏软件”与引证商标核定使用的商品虽然类似,但并不相同。在此基础上,法院认为两商标在各自指定的商品上共存不会造成相关消费者的混淆误认,采信了共存协议。

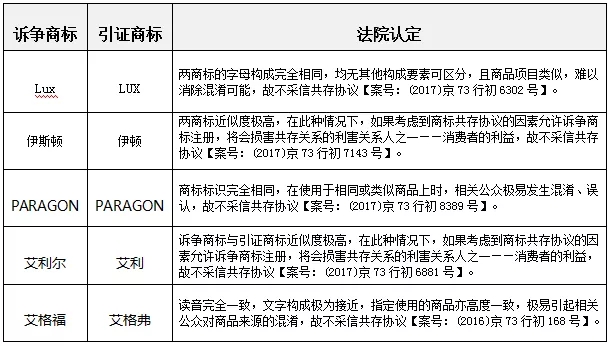

以下案件中,由于商标相同和高度近似,共存协议未被采信[6]。

以商标的近似程度作为是否接受同意书的单一尺度,似乎有简单粗暴之嫌。正如“鳄鱼”案件最高院的论述:由于不同案件诉争标识涉及情况的复杂性,认定商标近似除通常要考虑其构成要素的近似程度外,还可以根据案件的具体情况,综合考虑其他相关因素,在此基础上认定诉争商标是否构成混淆性近似[7]。可见,是否允许商标共存,关键在于确定商标是否造成市场的混淆。商标相同或近似并不必然造成混淆,从商标相同或近似到商标侵权构成的一系列条件要求,使得商标相同或近似与商标侵权之间存在着一段距离,而这段距离恰恰是商标合法共存的空间[8]。商标共存的混淆包含众多的因素,商标近似程度只是其中考虑的因素之一,用商标近似程度作为接共存协议的单一标准,将商标混淆应综合考虑的诸多因素排除在外,显然是不合理的。

(二)共存协议是否接受的标准的变动化

2016年,最高院的“NEXUS”案件[9]中,最高法院推翻之前商评委的裁定和一、二审判决,基于同意书,在综合考虑了商标近似程度、商品关联程度和实际使用情况、申请商标和引证商标的使用情况及各自所有人知名度情况、除了商标外,是否有其他要素可以一并起到区分商品/服务来源的作用等各种综合因素后,准许了完全相同的两件商标在类似服务上的共存。

在“NEXUS”案件之后,从商评委到法院,对于共存协议的尺度曾一度有所放宽,但从目前判决看,法院似乎又有收紧倾向。如在“NEXUS”案件之后的2017年笔者代理的一个案件中,在后的申请商标与在先商标相同,申请商标和引证商标指定商品均为1702、1704、1706类似群组商品,但事实上,在后申请商标使用在建筑领域的绝缘体上,在先引证商标使用在汽车领域的绝缘体上,两商标达成的共存协议中,列明了各自商标的具体使用领域、共存历史、各自知名度等具体情形,一审法院接受共存协议,准许了相同商标的共存。但二审法院推翻了一审判决,认为:诉争商标与引证商标文字完全相同,共存协议不足以排除消费者的混淆(二审法院并未阐明为何文字相同,就必然会导致混淆)。

可见,在共存协议的接受尺度上,审查机关的标准处于变动中,在宽松期,对于高度近似或相同的前后商标的共存协议可能会接受,在收紧期,可能商标近似度高会直接导致共存协议被拒绝。

总结以上两个存在问题:仅仅以商标近似程度作为共存协议是否接受的标准,忽视了商标混淆的其他综合因素;对于共存协议是否接受的标准,尺度又经常变动不居。这样情形下,会导致有的案件中,商标高度近似或相同,共存协议被接受,有的案件则相反。这样容易社会公众造成一种感觉,当前中国行政、司法机关的实践似乎是想承认共存协议就承认,不想承认就不承认。而是否承认共存协议,似乎取决于裁判者的个人意愿。如此一来,导致的问题就是案件的可预见性差、法官/审查员的自由裁量权大。

03、共存协议判定标准

(一)共存协议予以接受的标准

商标评审委员会认为,商标法(修订前)第二十八条的立法目的有二:第一,保护在先注册或者初步审定商标,避免商标权利冲突;第二,保护消费者利益,即防止相同或者近似商标出现在市场上,造成相关消费者混淆[10]。商标权是一种民事财产权利。根据意思自治的原则,除非涉及重大公共利益,商标权人可依自己的意志对权利进行处分[11]。

再者,商标共存协议归根结底是一份合同,应从合同法角度考量商标共存协议是否有效,传统的合同法理论认为:合同的生效有四个要件:(一) 行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反社会公共利益;(四)合同必须具备法律所要求的形式。本文假定商标共存协议双方已具备相应的民事行为能力,同时,目前法律未要求商标共存协议应办理批准、登记等生效手续。因此考量商标共存协议的效力,应当主要从两个方面着手,首先应当考虑协议背后的合同自由,即该协议是否体现了双方当事人真实意思表示的合意,若体现了合意,则意味着合同的成立。其次应考虑协议是否违反法律和社会公共利益,若不违反,则应当认定共存协议有效[12]。事实上,导致公众的混淆,也可视为是损害社会公共利益的一种情形。

可见,判断共存协议是否可以接受的标准是:除非(1)导致公众混淆(损害社会公共利益的一种典型情形)(2)其他违反法律和社会公共利益的情形,作为合同,共存协议一般应被接受。

(二)衡量标准的具体因素

在以往案件中,法院对于接受商标共存的情形,会罗列出很多的因素,如商标近似程度、商品关联程度和实际使用情况、申请商标和引证商标的使用情况及各自所有人知名度情况、商标共存的历史、除了商标外是否有其他要素可以一并起到区分商品/服务来源[13]、商品的价格差距、商品的柜台数量[14]、是否有损社会公共利益等。

问题是,这些因素对商标共存是否被准许所起的作用是否相同?是否必须每个因素都满足,才能得出“商标是否混淆”“是否有其他违反法律或公共利益情形”的答案?如果每个因素都必须满足一定的条件,那么这些条件得达到何种程度?以及如果其中一个条件不具备,会导致最终结果的改变吗?

在涉及商标共存协议案件中,商标的近似或相同、商品的类似或相同是一般性的前提(否则商标依据普通的审查标准,两个商标就不存在出具共存协议的必要了)。《庄子》中有句名言:天地一指也,万物一马也。意思是说天底的万事万物都是由众归到一、由一散而为众。在涉及商标共存的案件中,这个天地间的“一指”、万物中的“一马”,就是“共存协议中的约定是否有效的避免了实际的市场混淆(在不存在其他违反法律和社会公共利益的情形下)”。

此外,在E.I.du Pont de Nemours&Co.一案中,美国专利上诉法院明确指出:“当那些最熟悉市场使用和最希望排除混淆的人签订了专门用来避免混淆的协议,证据的天平就明显地倾斜了……如果处于战斗最前沿的人们所提供的无可辩驳的证据表明不会发生混淆,那么就不能推定可能会发生混淆。”[15]可见,在尚无反证或确凿事实支撑的情况下,如果没有发现混淆成立的确切理由,鉴于在先商标人对于无市场混淆的确认,应偏向承认混淆不存在。

在商标共存协议案件中,决定“共存协议中的约定是否有效的避免了商标混淆(在不存在其他违反法律和社会公共利益的情形下)”,以最终判定是否准许商标共存,有非常多因素需要考虑。事实上,每种因素的重要性并不相同,笔者以下以表格形式阐述需要考虑的具体因素的分析路径:

对于以上各种情形的分析如下:

1、如违反法律和社会公共利益,或存在恶意,则一律不准予共存

如果存在违反法律和社会公共利益的情形,可不再考虑其他任何因素,直接不准予商标共存。如:法院在第7358249号图形商标申请驳回复审案件中也基于同样的理由认为:“由于申请商标使用公有资源的分子结构图形,所指定的商品为第5类原料药等商品。如核准申请商标注册,会损害公共利益,不当垄断公有资源。因此,申请商标不应当予以核准注册”[16]。

如果存在恶意,可不再考虑其他任何因素,直接不准予商标共存。申请人与引证商标所有人签订共存协议,表明双方在实际使用商标时不会相互“搭车”,并且可以推定其具有相互区分的善意[17]。如果存在恶意情形,则共存协议订立的基础将不存在,近似或相同商标在类似或相同商品/服务上的共存可直接不予准许。

2、在不存在上述直接不被准予共存的情况下,可考虑按照以下思维路径判断商标共存是否应被准许。

(1)相关公众是否重合,如否,则直接准许共存

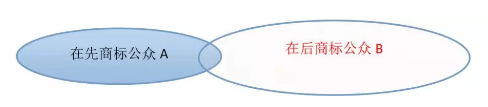

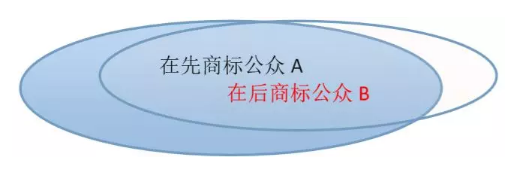

判断相关公众一般情况应该指相关的商品的购买者,因为购买者通常最关注商标。在先商标的相关公众(A)和在后商标的相关公众(B)的重合关系可以有以下几种情形:

☞情形1:A和B根本不重合

☞情形2:A和B部分重合,但重合程度非常小(如下图)

☞情形3:A和B部分重合,但重合程度非常大(如下图)

☞情形4:A和B基本重合

如两商标的相关公众重合情形属于上述1、2,可直接准许商标共存,而不用再考虑其他因素。这是因为,当两商标相关公众属于情形1时,商标的各自消费者根本不会接触到对方的商标,因而就没有混淆存在的可能性。当两商标相关公众属于情形2时,两件商标的相关公众基本也不会接触到对方的商品,已经排除了商标共存产生市场混淆的较大可能性,正如最高院在“鳄鱼”案件所述,在侵犯注册商标专用权的具体判断中,将是否足以产生市场混淆作为认定商标近似的重要考量因素,主要是要求相关标识具有不产生市场混淆的较大可能性,并不要求达到任何人在任何情况下均绝对不会误认的程度。

如以上列举的2017年笔者代理的案件为例,申请商标和在先引证商标指定商品虽然均为1702、1704、1706类似群组商品,但事实上,共存协议中明确约定,在后商标使用在建筑领域的绝缘体上,在先引证商标使用在汽车领域的绝缘体上,前者的相关公众是建筑商,后者的相关公众是汽车生产商,两组相关公众基本属于情形1、2,属于没有重合或重合程度非常小,基于此,两商标在各自领域里可以安全共存,互不相扰,并无混淆,因此,应准予商标的共存比较适宜。

再如(2016)京73行初331号案件中,申请商标为,引证商标为纯文字BLUELINK,两商标指定在0901、0907、0913类似群组上,按照指定商品,拥有重合度很高的相关公众。在引证商标所有人出具的同意书中,明确约定引证商标所有人之商品不用于汽车行业,同时原告保证其诉争商标仅用于汽车商品。通过同意书的约定,申请商标的相关公众为汽车采购商,而引证商标的相关公司为科技产品生产企业,两个商标的相关公众基本不重合或很少重合,因此,可以直接准许共存。

(2)相关公众是否重合,如是,则考虑商标所有人是否为竞争关系

A. 如不为竞争关系,且商标近似程度低,可直接准予共存

在很多情况下,尽管在先商标和在后商标的相关公众重合程度高、或基本重合,但其所从事的业务不存在竞争关系,比如在先商标和在后商标都指定25类的服装、鞋、帽商品,但是在现实商业中,在先商标所有人只销售冬靴,在后商标所有人只销售羽绒服,两商标的相关公众虽然重合,但是并不属于竞争关系,在此情形下,如果商标的近似程度低,消费者在两个非竞争领域,会比较容易留意到商标的差异,不会产生混淆性认识,因此,则可直接准予商标共存。

B. 如不为竞争关系,但商标近似程度高(甚至相同),如果其他因素(如产品包装、各自声誉等)足够帮助消费者将商标区分开来,可准予共存

现实中有种情形是,两件商标不为竞争关系,但商标的近似程度很高,甚至是相同商标,此时则需要考察是否有其他因素帮助消费者将商标区分开来。

比如在最高院的“NEXUS”案件中,最高院认定虽然申请商标与引证商标形式上都与“计算机”有关,但功能、用途、销售渠道、使用方式、消费对象等均存在一定差异,这些差异说明两商标业务有所不同,并不是直接竞争企业。对于不为竞争关系的两件商标,如果商标高度近似甚至相同,应考虑除了商标外,是否有其他要素可以一并起到区分商品/服务来源的作用。在“NEXUS”商标案件中,最高院考虑了以下“其他要素”,最终认定两商标可以共存:

谷歌公司的企业名称及字号、相关商品特有的包装装潢等其他商业标志可以起到产源识别的作用;谷歌公司、株式会社岛野分别为相关领域的知名企业,可以帮助消费者对产源进行识别。

C. 如不为竞争关系,商标近似程度高(甚至相同),如果其他因素(如使用服务的具体特点、产品包装、各自声誉等)不足够帮助消费者将商标区分开来,可参考两商标共存的历史(如他国共存的历史、两商标在国内共存的状况),如果共存历史可证明商标共存不存在混淆,可准予共存,否则,不准予共存。

两商标不为竞争关系,但商标近似程度高(甚至相同),如果其他因素(如产品包装、各自声誉等)不足够帮助消费者将商标区分开来,或者商标所有人未提供关于其他因素帮助消费者区分商标的信息,正如以上所说,如果没有发现混淆成立的确切理由,应偏向承认混淆不存在。此时需要考虑的是,如果尚有证据证据证明两商标共存于国内或其他国家市场达到一定的时间,且未出现混淆的情形,则该证据应被充分考虑,最终准许两商标在中国的共存。

如两商标尽管不是直接竞争关系,但商标近似程度高(甚至相同),无其他因素(如产品包装、各自声誉等)帮助消费者将商标区分开来,且没有两商标共存的参考性证据,此时,要排除商标共存会导致的混淆将会非常困难,不再适宜准许商标的共存。

D. 如两商标所有人竞争关系,且形成各自相关群体(比较商标近似程度、价格、专柜、购物环境、购买行为的持续时间、购买频率、购买者专业程度、购买者自身条件等),应准许共存,否则,不适宜准许共存。

两商标所有人如属于竞争企业,如都是服装企业,则可考虑是否形成各自的相关群体,即从商标近似程度、价格、专柜、购物环境、购买行为的持续时间、购买频率、购买者专业程度、购买者自身条件等具体情形判断,两商标尽管处于同一竞争行业,但在这一行业中,有其各自的消费群体,消费者对于两商标仍然能够区分、辨认。

在最高院的“鳄鱼”案件中(该案不涉及协议共存协议,但法院根据客观事实,认为两商标共存不导致混淆,该案可以作为共存协议认定标准和因素的参考),在先商标和在后商标都是鳄鱼图形,高度近似,所涉行业都是服装,属于竞争关系。法院根据以下事实,认为两商标在中国市场内已拥有各自的相关公众,在市场上均已形成客观的划分,已成为可区别的标识,此点理由成为商标共存被最终允许的重要原因:

专柜开设规模:拉科斯特公司产品自1984年始正式进入中国,但数量有限。两公司均是从1994年开始在中国开设专柜或专卖店。根据本案已查明的事实,拉科斯特公司的鳄鱼商标当时在中国并不具有较高的知名度,而鳄鱼国际公司进入中国市场后,其经营规模迅速扩大,仅1995年在上海、武汉、广州、江西、新疆、山东、浙江、江苏、云南、福建等地已开设了85个专卖店或专柜,1996年在辽宁、河北、江苏、山东、安徽等地又开设了89个专卖店或专柜,其知名度和影响力迅速提高,拥有了相对固定的消费群体。与此相比,至 1996年底拉科斯特公司在中国仅有三家专卖店(柜)。

价格差异:鳄鱼国际公司的产品价格与拉科斯特公司产品的价格差距比较明显,两者各自有其不同的消费群体。

04、小 结

在出具共存协议书的案件中,是否准许商标的共存需要综合考虑很多因素,其根本点都是在审查商标的共存是否可以排除消费者的混淆。相比较没有共存协议的案件,商标协议书案件中,双方可以将商标使用的具体领域、方式、划分市场的方式等进行约定。作为对商标共存是否会导致混淆最为关切的利害关系人,即在先商标所有人,已经认定商标共存的混淆不会存在,因此,在商标共存协议是否可以接受的问题上,应总体倾向于接受商标协议,除非有明显证据可以支持市场混淆仍然存在,或者严重缺乏商标共存不导致混淆的相关证据。

本文主要关注,如何在个案中,通过比对具体的因素,判定商标共存是否会导致消费者的混淆。经由以上审理思路可以明显看出,单纯依靠商标近似程度决定是否准许共存的审查方式,存在明显缺陷,因为商标近似程度只是判断市场混淆的细项因素之一,放在整个混淆判断思路之下,商标近似性只是考虑的一个因素之一,甚至都不能算作首要因素(如相关公众不重合时,无论商标近似程度如何,可直接认定商标共存不导致混淆)。以上述思路作为判断商标共存是否准许的审查标准,使得此类案件的审查标准在一定程度上具有稳定性,也会增强社会公众对于案件审查结果的可预期性。

[1] 刘梦玲,《当共存遭遇混淆——行政授权确权案件中共存协议的效力思考》,《中华商标》2016年第1期,22-27页

[2] 张铃,《商标共存协议及其影响因素分析》,广西政法管理干部学院学报,2017.32; No. 140 (01)

[3] 周云川,《共存协议与商标注册》,《中国专利与商标》,2014年第1期,61页

[4] 张颖,《商标共存法律问题探析》,《科技与法律》,

[5] 陆刚,《从近年司法判例看商标共存协议的效力问题》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_8d333c6f0102ztim.html,2018年11月19日浏览

[6] 数据来源:陆刚,《从近年司法判例看商标共存协议的效力问题》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_8d333c6f0102ztim.html,2018年11月19日浏览

[7] 见民事判决书(2009)民三终字第3号

[8] 李玉香,刘晓媛,《构建我国商标共存制度的法律思考》,《知识产权》2012年11期,第62页

[9] (2016)最高法行再103号判决书

[10] 刘梦玲,《当共存遭遇混淆——行政授权确权案件中共存协议的效力思考》,《中华商标》,2016年1月,22-27页

[11] 见(2016)京73行初331号判决

[12] 戴哲,《论商标共存协议的效力认定——美国法的司法实践与借鉴》,重庆工商大学学报(社会科学版),2014年02期,105-110

[13] 如最高院NEXUS案件就考虑了前述的所有因素

[14] 如最高院鳄鱼案(2016)最高法行再103号判决书

[15] 梁晓青,《商标共存实现模式的境外实践》,《中华商标》,2012年11月,71-75页

[16]参见北京市高级人民法院(2013)高行终字第281号行政判决书

[17]刘梦玲,《当共存遭遇混淆——行政授权确权案件中共存协议的效力思考》,《中华商标》,2016年1月,22-27页

首页

首页 上一篇

上一篇

评论