-

专利

专利 -

商标

商标 -

版权

版权 -

商业秘密

商业秘密 -

反不正当竞争

反不正当竞争 -

植物新品种

植物新品种 -

地理标志

地理标志 -

集成电路布图设计

集成电路布图设计 -

技术合同

技术合同 -

传统文化

传统文化

点击展开全部

律师动态

更多 >>知产速递

更多 >>审判动态

更多 >>案例聚焦

更多 >>法官视点

更多 >>裁判文书

更多 >>

作者:

刘维(上海交通大学)

张琪、张嘉莹(上海大学)

自2001年深圳市中级人民法院就美国NIKE公司诉西班牙CIDESPORT公司和浙江嘉兴银兴制衣厂案[1]作出中国第一例涉外定牌加工判决后,司法实务界对于涉外定牌加工的争议从来没有间断过,在相当长时期内及至近日,涉外定牌加工案件的侵权与不侵权两种判决并存,其原因耐人寻味,[2]不仅反映了各级法院就商标侵权判断标准存在认识上的不一致,还体现了政策导向在此类案件中的不同内涵和不同地位。回顾历年来我国法院对涉外定牌加工类案的裁判意见,可以清晰梳理出我国法院就此类案件的思考逻辑,并为展望将来的裁判提供历史的注脚。

一、历史的回顾:涉外定牌加工类案裁判的观点演变

(一)早期将混淆可能性作为争点

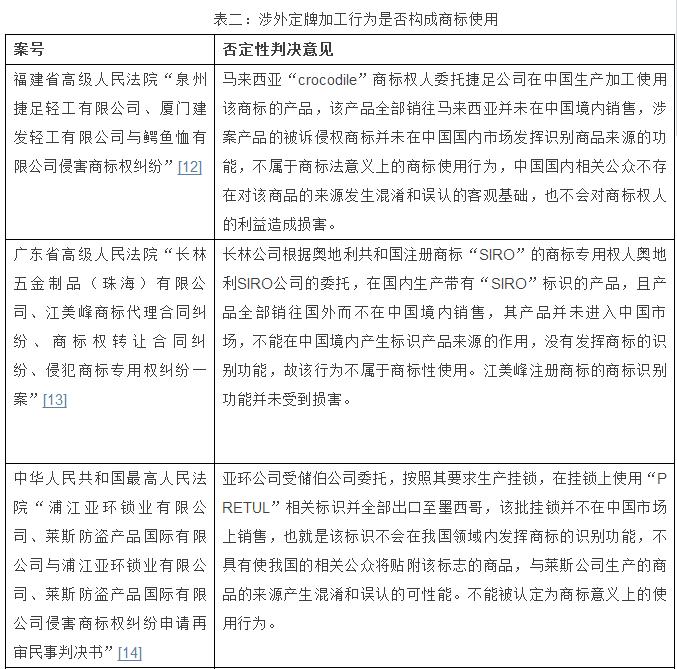

我国法院早期审理的涉外定牌加工案件以相关公众的混淆可能性作为争点。囿于当时实务界和学术界对《商标法》第52条的认识,相关公众的混淆可能性是否为商标侵权的构成要件存在分歧,涉外定牌加工案件的裁判分歧也主要体现在这一问题的理解上,我国第一起涉外定牌加工案就采取了商标绝对权的保护思路。总体来说司法实践中的两种意见分别形成了商标侵权构成判决(肯定性判决)与不构成判决(否定性判决)”[3]。

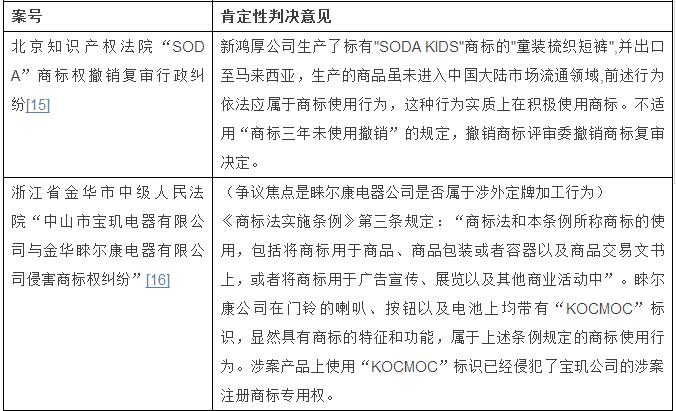

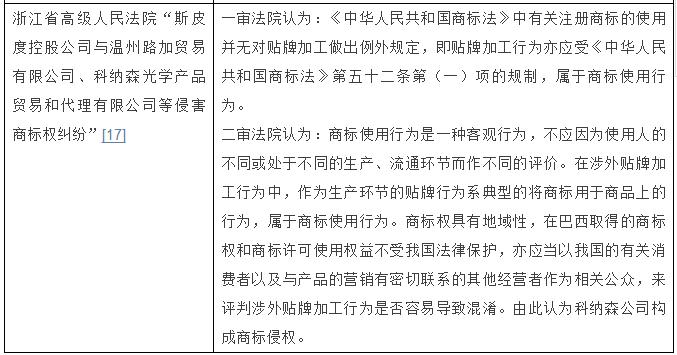

(二)将商标意义上的使用作为争点

来源识别功能是商标的基本功能。如果未能发挥来源识别功能,通常认为没有在商标意义上使用特定符号,因而不构成商标侵权。[9]大概在2010年之后,我国法院将商标意义上的使用作为涉外定牌加工案件的争点,而不再关注是否会造成消费者混淆可能性,如:“商品不进入流通领域,商标只不过是一种装饰。对外‘贴牌加工’行为,加工方按照委托方的要求,将商标贴附于加工之产品上,就其性质而言,属于加工行为,不是商标法意义上的商标使用行为。”[10]在涉外定牌加工的商标侵权案件中,各级法院就商标意义上的使用行为一直存在相反意见,尽管最高法院连续作出鳄鱼恤案和PRETUL案裁决,涉外定牌加工纠纷的商标使用争论却并未消失,如浙江高院知识产权庭负责人仍然认为:境内贴牌加工厂商在委托加工产品上贴附的标志,当然具有区分所加工商品来源的意义,实现了识别该商品来源的功能,具有商标的属性,属于商标法意义上的使用。[11]

《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》[18]第21条首次明确将定做加工人的合理审查义务作为其承担责任的争点:承揽加工带有他人注册商标的商品的,承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的,承揽人与定作人构成共同侵权,应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品,并能够提供定作人及其商标权利证明的,不承担损害赔偿责任。这一规定其实在2004年北京高院的《解答》中就已经明确,之后多起案件的法院都通过合理注意义务的审查来论述涉外定牌加工商的责任。从北京高院的上述解答以及目前的判决整理容易看出:第一,定作人的责任是一种商标间接侵权责任,是因未尽合理注意义务就定作人侵犯注册商标专用权的行为承担的共同侵权责任;第二,合理注意义务的内容仅仅是指对定作人的资质及商标权利证明进行形式审查,如江苏高院指出:“国际贸易中的定牌加工人应当对委托人是否享有注册商标专用权及相关权利进行审查”,“宏鑫公司未对韩国Shelton公司出具的商标使用许可授权书进行翻译,也没有进行必要的查询和核实,应认定其未尽到充分注意义务”。[19]

二、新的标杆?——江苏高院东风案判决简介

我国法院对涉外定牌加工案件的裁判大致经历了上述三个阶段,形成了三种做法。2015年,江苏高院审结“东风案”,将涉外定牌加工案件的裁判推向了新的起点,其裁判思路和背后法理值得深思。

东风案一审法院基本采纳了最高法院“PRETUL”案判决的思路,认定常佳公司的贴牌加工行为不构成商标意义上的使用,不会导致相关公众混淆误认,不构成商标侵权。江苏高院撤销了一审判决,并认为常佳公司明知上柴公司涉案东风商标为驰名商标且印尼商标持有人有恶意抢注的嫌疑,仍接受定牌加工的委托,未尽到合理注意与避让义务,实质性损害了上柴公司的利益,侵犯了上柴公司的注册商标专用权。但考虑到常佳公司仅收取了加工费,且生产的产品都在印尼销售,所以并未挤占上柴公司的国内市场份额,常佳公司只需要承担停止侵害和赔偿损失的责任。(“合理注意+实质性损害”标准)

“东风”案承办法官和二审法院知识产权庭负责人曾经撰文解读该案的审理逻辑,两位法官均认为在判断涉外定牌加工行为是否构成侵权时不能仅仅适用《商标法》得出结论,还要考虑我国在全球化国际贸易分工与合作中主要从事制造与加工业的现实,结合个案中出现的境外委托人恶意抢注商标的事实,在适用诚实信用 原则和对驰名商标的特殊保护之下作出符合当前国家和国际形势的判决。[21]宋健法官一并指出:涉外定牌加工从来就不是单纯的商标法适用问题,它体现了国际加工贸易业态与商标权保护和司法政策平衡之间的冲突叠加……需要在综合考量我国经济社会发展阶段性特征和知识产权保护公共政策属性基础上,谨慎选择能够体现商标法适用与司法保护政策妥当融合的裁判标准。[22]

“东风”案判决作出后,相继入选了“2015年江苏省知识产权十大典型案例”、“2015中国十大最具研究价值知识产权裁判案例”、“2015年中国法院50件典型知识产权案例”,并使涉外定牌加工法律问题再次成为商标法业界的研讨热点。从近期研讨所呈现的观点来看,部分省份的知产庭法官和学者明显受到这一判决的影响,如“要贯彻诚信原则,在判定侵权时进行必要的审查,包括原告有否在国内抢注委托方商标、委托方有否在境外抢注原告商标、委托方在境外有否真实有效的商标权、加工方是否善意且履行必要的审查义务等。最后还要结合涉外定牌加工案件的具体情况,围绕侵权要件,尤其是损害或实质性损害要件作出是否侵权的判定。”[23]

三、逻辑还是政策?——东风案判决之评析

(一)是否存在商标侵权?

“东风”案是一个典型的涉外定牌加工案件,从所涉及的行为来看,可以抽象地划分为三个阶段:贴牌行为、运往海外、海外销售。要判断涉外定牌加工商的法律责任,就必须对这三个行为的法律性质作出清晰的评价。

首先,贴牌行为是一个纯粹的技术行为,加工方收取费用的依据是工作量的多少而不是委托方的品牌影响力,就像快递服务与快递物品知名度之间的关系一样,快递公司紧紧根据快递物品的重量来收取费用,这说明加工方不会利用委托方的商标来推广加工服务,委托方的商标与加工服务之间不存在‘经济关联’,因而贴牌行为不构成商标使用行为,加工商不承担商标直接侵权责任。[24]

其次,将贴牌成品运往海外的行为是一个内部行为,相关公众此时还不可能接触到这些成品,商标的来源识别功能无法发挥。有观点认为,对于中国企业而言,“出口行为如同销售行为一样,都属于商业流通性质,属于商标专用权所控制的商标使用行为”。[25]这种观点忽略了涉外定牌加工的特殊背景,涉外定牌加工的出口行为仅仅是在海关意义上的出口,是加工方根据合同约定向委托方交付成果的行为,不涉及到产品所有权的转移,还没有进入流通领域,不具有商业流通性质,而正常的销售必然涉及所有权的转移。而且,在最近一次《商标法》修改过程中,曾有建议增加规定“许诺销售、进口、出口或者为销售而持有侵犯注册商标专用权的商品,属于商标侵权行为。”[26]这一规定最终未被立法者采纳,表明立法者并不认可出口行为是商标权控制的行为。

最后,委托方收到成品后在海外国家进行销售,此时相关公众才可能接触到产品上的商标,该商标才可能发挥来源识别功能。但只要委托方在销售国有合法的商标权,根据商标权的地域性原则,该销售行为在销售国就是一种合法行为。事实上,这种销售行为不受加工国法律的评价,不是涉外定牌加工案件的审理对象。正是因为如此,涉外定牌加工产业才有合法存在的基础,用瑕疵担保责任理论做类比的观点难以成立。[27]

综上,笔者认为涉外定牌加工案件不存在商标侵权行为。

(二)合理注意义务的内涵是什么?

此前的涉外定牌加工案件基本上只要求加工方对委托方的商标权利证明进行形式审查,这个形式审查的义务来源于商标权的公示效力,商标权一经授权即推定社会公众知晓该商标被授权的状态,从而应当在商业活动中避免从事侵犯商标权的行为。由于商标侵权行为的判断属于法律判断,具有较高的复杂性,不能要求社会公众对商标的合法性进行实质审查,或以司法机关的标准要求之。然而,东风案判决似乎突破了这个形式审查标准。如,印尼公司“于1987年在印度尼西亚注册与上柴公司‘东风’商标相同的商标,即以中文‘东风’与汉语拼音‘dong feng’为主要部分,其注册明显不具有合理性。”由于上柴公司是我国的驰名商标,常佳公司有过侵权的先例,所以推定常佳公司明知印尼公司构成恶意抢注。

涉外定牌加工方毕竟不是司法机关,不能要求其与江苏高院一样作出印尼公司构成恶意抢注的判断。商标权具有地域性,只要常佳公司已经对印尼公司的商标权利证书进行了审查,应当认为已经尽到合理的注意义务;是否构成恶意抢注,应当由涉嫌抢注的双方当事人寻求有权机关的相应救济,不应当由我国法院对海外的商标注册行为提出评价,更不能要求我国企业做出相关的判断。因此,常佳公司不仅没有能力就印尼公司在印尼的“恶意抢注”行为进行审查,而且没有类似“长臂管辖”一样的权力进行审查。相反,常佳公司尊重印尼法院的判决是法治精神的体现,也是国际礼让原则的要求。[28]

此外,要求常佳公司对印尼商标的前世今生以及是否构成恶意注册等进行审查,违背了权利义务相对等原则。贴牌加工企业处于产业链的最低端,国内加工方提供的主要是技术加工服务,其获取的是加工费,委托方的商标不会带给其额外的收益。课以加工方承担过重的实质审查义务,无异于要求加工方在每次接受贴牌加工委托时做一个专业的尽职调查报告,会明显地加重加工方的审查成本和企业运营成本,阻碍我国加工贸易的发展。

(三)逻辑还是政策?

东风案提出的标准还有一个关键因素是“实质性损害”,是给予具有一定影响特别是驰名商标的特殊保护,即对于涉嫌在境外抢注我国具有一定影响特别是驰名商标,再进入我国进行回溯性贴牌加工出口的,江苏高院基于诚实信用原则的要求,认定境外委托人的行为不具有正当性,实质性损害了我国商标权人的合法利益,对此,国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务。[29]

笔者在东风案判决并未看到关于何为“实质性损害”的论述,事实上,印尼PT ADI公司销售产品的行为发生在印尼,不会造成在我国境内相关消费者混淆误认,江苏高院也承认涉外定牌加工行为不会“挤占上柴公司的国内市场份额”。很显然,东风案判决体现了“从结果出发”的思维方式,[30]江苏高院知识产权庭负责人更是从五个方面论述了涉外定牌加工方承担法律责任的理由,从而解决了裁判标准选择的困境。[31]我国涉外定牌加工案件裁判标准的变化,本质上是我国商标司法政策为回应我国对外加工贸易发展需求所作的阶段性积极调整。具言之,主要考虑现阶段我国经济社会发展面临的新形势,要通过裁判促进经济转型升级和加强知识产权保护;并考虑全球化背景下各国知识产权保护政策的新变化,要加强域外因素在商标侵权认定中的作用。[32]

总体而言,知识产权的地域性在当今全球范围内并未发生根本性的减损,这一原则仍然构成多个知识产权国际条约的根基,不能从个别、特殊现象就得出各国知识产权保护政策已经发生了新变化的结论。另外,新《商标法》第7条虽然增设了诚实信用条款,但常佳公司并未违反诚实信用原则,其已经对印尼公司的商标权证书尽到了合理的审查义务,且诚实信用条款毕竟是一个原则条款,在法律适用时仍然需要回归到具体规则条款。

就我国目前的产业政策而言,笔者多次提出,政策本身具有双面性,知识产权保护的政策导向从来都是在法律条文允许的裁量空间范围内进行,所谓的创新性适用从来都是指裁量性规范的法律适用,而且在适用的过程中不能违背特定条文的规范目的和体系价值,不能为追求能动适用或创新性适用而损害条文含义的确定性,尤其不能为追求朴素的“抽象正义”而舍弃法律规范所蕴含的“要件正义”。[33]涉外定牌加工产业在我国的规模比较大,目前仍然属于我国对外贸易的主要方式,况且我国的加工企业在接受国外订单完成定牌工作的过程中,也掌握了高端制造加工技术,实际上并非绝对地代表劣后的产业、并非需要彻底淘汰的产业。当前我国经济社会究竟是否需要产业政策、需要什么样的产业政策,本身就是一个充满争议的经济学话题。基层的司法裁判机构不应对当前经济社会的产业政策作出评价,事实上也没有能力作出评价或判断。如果确实需要调整产业的走向和升级,那么只有立法者才能准确充当政策制定者的角色。正如布兰代斯法官在国际新闻社诉联合出版社一案中的著名异议意见:本案判决的核心问题在于,自由竞争与通过制止搭便车以保护无形产出进而激励商业行为之间的利益平衡,应当由立法者作出,因为立法者更适合进行调查并就建立一项新知识产权及其限制中的复杂利益作出平衡。[34]在立法者尚未作出充分调研评估之前,应当尊重最高裁判机关的决定,避免各地法院在相同问题上出现不同政策判断。

四、结论和建议

归根结底,涉外定牌加工问题是一个由知识产权地域性产生的一个客观问题,裁判者不需要过分地考虑政策因素。在海外销售的定牌加工产品回销到国内时,中国海关还可以根据权利备案情况进行海关查处,不必担忧这些产品会对国内商标权利人造成损害;甚至即便国外委托方不享有商标权,委托方根据定牌加工委托合同履行交货义务的行为,也不构成商标意义上的使用行为,不构成商标侵权。至于商标恶意抢注问题,理应通过提升当事人的商标布局能力和相应的救济渠道进行解决;定牌加工产品进入委托方国家之后再进入我国,我国商标权利人仍然有通畅的相关行政司法救济渠道,这些情况与涉外定牌加工案件的审理均无关。政策并非凌驾于规范之上的法律依据,不能独立于规范作为评价案件事实的依据,只能融入于规范之中才能得到适用、才能有生命力。当然,如果立法者经过充分的调查评估后仍然认为需要特别对待涉外定牌加工,可以考虑在《商标法》增加特别规定作出特别处理。

注释:

[1]广东省深圳市中级人民法院(2001)深中法知产初字第55号民事判决书。

[2]宋健:《对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例》,载《知识产权》2016年第9期,第30页。

[3]刘维:《我国商标侵权的法律构造研究——以混淆可能性为中心》,载《研究生法学》2010年第5期,第65页。

[4]福建省高级人民法院(2007)闽民终字第459号民事判决书。

[5]广东省高级人民法院(2011)粤高法民三终字第467号民事判决书。

[6]参见广东省深圳中级人民法院(2001)深中法知产初字第55号民事判决书。

[7]参见浙江省高级人民法院(2005)浙民三终字第284号民事判决书。

[8]京高法发[2004]48号。

[9]孔祥俊著:《商标法适用的基本问题》,中国法制出版社2012年9月第1版,第120页。

[10]山东省高级人民院(2012)鲁民三终字第81号民事判决书;最高人民法院(2012)行提字第2号行政判决书。

[11]应向健庭长(浙江高院知识产权审判庭)的发言,见《聚焦“一带一路”建设服务保障自贸区发展自贸区知识产权司法保护研讨会》,载《知产力》2016年10月26日。

[12]参见福建省高级人民法院(2013)闽民终字第669号二审民事判决书

[13]参见广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第148号民事判决书

[14]参见中华人民共和国最高人民法院(2014)民提字第38号民事判决书。

[15]参见北京知识产权法院(2015)京知行初字第5119号行政判决书。

[16]参见浙江省金华市中级人民法院(2014)浙金知民初字第47号民事判决书。

[17]参见浙江省高级人民法院(2014)浙知终字第25号民事判决书。

[18] 参见京高法发[2006]68号。

[19]参见江苏省高级人民法院(2007)苏民三终字第0034号民事判决书。

[20]参见江苏省高级人民法院(2015)苏知民终字第00036号民事判决书。

[21]参见宋健:《对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例》,载《知识产权》2016年第9期,第36页。刘莉:《对涉外定牌加工商标侵权认定的再思考》,载《人民司法》2016年第11期,第93页。

[22]宋健:《对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例》,载《知识产权》2016年第9期,第33页。

[23]欧丽华审判长(广东高院知识产权审判庭)的发言,《聚焦“一带一路”建设服务保障自贸区发展自贸区知识产权司法保护研讨会》,载于《知产力》2016年10月26日。

[24]刘维:《论界定商标侵权使用行为的两步审查法》,载于《北方法学》2015年第2期,第32页。

[25]张伟君、魏立舟、赵勇:《涉外定牌加工在商标法中的法律性质——兼论商标侵权的判定》,载于《司法探讨》2014年第2期,第36页。

[26]郎胜主编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社,2013年10月版,第263页。

[27]黄晖、冯超:《定牌加工商标侵权问题辨析》,万慧达官网,http://www.wanhuida.com/tabid/146/ArticleID/2359/default.aspx。

[28]根据国际礼让原则,任何主权者的法律必须在其境内行使并且约束其臣民,在境外则无效;凡发现在其境内的人,包括常住的与临时出现的,都可视为主权者的臣民;每一国家的法律已在其本国的领域内实施,根据礼让,行使主权权力者也应让它在自己境内保持其效力,只要这样做不至损害自己的主权权力及臣民的利益。李双元主编:《国际私法学》,北京大学出版社,2000年版,第54页。

[29]宋健:《对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例》,载于《知识产权》,2016年第9期,第36页。

[30]易健雄:《OEM商标侵权纠纷处理的态度选择——遵循“从结果出发”的思维方式》,载于《知识产权》,2009年第3期,第26页。

[31]宋健:《对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例》,载于《知识产权》2016年第9期,第33页至36页。

[32]宋健:《对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例》,载于《知识产权》2016年第9期,第35页。

[33]刘维:《知识产权审判创新冷思考》,载于《中国知识产权杂志》,总第112期。

[34]International News Service v.Associated Press, 248 US 215 (1918), 82.

刘维(上海交通大学)

张琪、张嘉莹(上海大学)

自2001年深圳市中级人民法院就美国NIKE公司诉西班牙CIDESPORT公司和浙江嘉兴银兴制衣厂案[1]作出中国第一例涉外定牌加工判决后,司法实务界对于涉外定牌加工的争议从来没有间断过,在相当长时期内及至近日,涉外定牌加工案件的侵权与不侵权两种判决并存,其原因耐人寻味,[2]不仅反映了各级法院就商标侵权判断标准存在认识上的不一致,还体现了政策导向在此类案件中的不同内涵和不同地位。回顾历年来我国法院对涉外定牌加工类案的裁判意见,可以清晰梳理出我国法院就此类案件的思考逻辑,并为展望将来的裁判提供历史的注脚。

一、历史的回顾:涉外定牌加工类案裁判的观点演变

(一)早期将混淆可能性作为争点

我国法院早期审理的涉外定牌加工案件以相关公众的混淆可能性作为争点。囿于当时实务界和学术界对《商标法》第52条的认识,相关公众的混淆可能性是否为商标侵权的构成要件存在分歧,涉外定牌加工案件的裁判分歧也主要体现在这一问题的理解上,我国第一起涉外定牌加工案就采取了商标绝对权的保护思路。总体来说司法实践中的两种意见分别形成了商标侵权构成判决(肯定性判决)与不构成判决(否定性判决)”[3]。

(二)将商标意义上的使用作为争点

来源识别功能是商标的基本功能。如果未能发挥来源识别功能,通常认为没有在商标意义上使用特定符号,因而不构成商标侵权。[9]大概在2010年之后,我国法院将商标意义上的使用作为涉外定牌加工案件的争点,而不再关注是否会造成消费者混淆可能性,如:“商品不进入流通领域,商标只不过是一种装饰。对外‘贴牌加工’行为,加工方按照委托方的要求,将商标贴附于加工之产品上,就其性质而言,属于加工行为,不是商标法意义上的商标使用行为。”[10]在涉外定牌加工的商标侵权案件中,各级法院就商标意义上的使用行为一直存在相反意见,尽管最高法院连续作出鳄鱼恤案和PRETUL案裁决,涉外定牌加工纠纷的商标使用争论却并未消失,如浙江高院知识产权庭负责人仍然认为:境内贴牌加工厂商在委托加工产品上贴附的标志,当然具有区分所加工商品来源的意义,实现了识别该商品来源的功能,具有商标的属性,属于商标法意义上的使用。[11]

《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》[18]第21条首次明确将定做加工人的合理审查义务作为其承担责任的争点:承揽加工带有他人注册商标的商品的,承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的,承揽人与定作人构成共同侵权,应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品,并能够提供定作人及其商标权利证明的,不承担损害赔偿责任。这一规定其实在2004年北京高院的《解答》中就已经明确,之后多起案件的法院都通过合理注意义务的审查来论述涉外定牌加工商的责任。从北京高院的上述解答以及目前的判决整理容易看出:第一,定作人的责任是一种商标间接侵权责任,是因未尽合理注意义务就定作人侵犯注册商标专用权的行为承担的共同侵权责任;第二,合理注意义务的内容仅仅是指对定作人的资质及商标权利证明进行形式审查,如江苏高院指出:“国际贸易中的定牌加工人应当对委托人是否享有注册商标专用权及相关权利进行审查”,“宏鑫公司未对韩国Shelton公司出具的商标使用许可授权书进行翻译,也没有进行必要的查询和核实,应认定其未尽到充分注意义务”。[19]

二、新的标杆?——江苏高院东风案判决简介

我国法院对涉外定牌加工案件的裁判大致经历了上述三个阶段,形成了三种做法。2015年,江苏高院审结“东风案”,将涉外定牌加工案件的裁判推向了新的起点,其裁判思路和背后法理值得深思。

东风案一审法院基本采纳了最高法院“PRETUL”案判决的思路,认定常佳公司的贴牌加工行为不构成商标意义上的使用,不会导致相关公众混淆误认,不构成商标侵权。江苏高院撤销了一审判决,并认为常佳公司明知上柴公司涉案东风商标为驰名商标且印尼商标持有人有恶意抢注的嫌疑,仍接受定牌加工的委托,未尽到合理注意与避让义务,实质性损害了上柴公司的利益,侵犯了上柴公司的注册商标专用权。但考虑到常佳公司仅收取了加工费,且生产的产品都在印尼销售,所以并未挤占上柴公司的国内市场份额,常佳公司只需要承担停止侵害和赔偿损失的责任。(“合理注意+实质性损害”标准)

“东风”案承办法官和二审法院知识产权庭负责人曾经撰文解读该案的审理逻辑,两位法官均认为在判断涉外定牌加工行为是否构成侵权时不能仅仅适用《商标法》得出结论,还要考虑我国在全球化国际贸易分工与合作中主要从事制造与加工业的现实,结合个案中出现的境外委托人恶意抢注商标的事实,在适用诚实信用 原则和对驰名商标的特殊保护之下作出符合当前国家和国际形势的判决。[21]宋健法官一并指出:涉外定牌加工从来就不是单纯的商标法适用问题,它体现了国际加工贸易业态与商标权保护和司法政策平衡之间的冲突叠加……需要在综合考量我国经济社会发展阶段性特征和知识产权保护公共政策属性基础上,谨慎选择能够体现商标法适用与司法保护政策妥当融合的裁判标准。[22]

“东风”案判决作出后,相继入选了“2015年江苏省知识产权十大典型案例”、“2015中国十大最具研究价值知识产权裁判案例”、“2015年中国法院50件典型知识产权案例”,并使涉外定牌加工法律问题再次成为商标法业界的研讨热点。从近期研讨所呈现的观点来看,部分省份的知产庭法官和学者明显受到这一判决的影响,如“要贯彻诚信原则,在判定侵权时进行必要的审查,包括原告有否在国内抢注委托方商标、委托方有否在境外抢注原告商标、委托方在境外有否真实有效的商标权、加工方是否善意且履行必要的审查义务等。最后还要结合涉外定牌加工案件的具体情况,围绕侵权要件,尤其是损害或实质性损害要件作出是否侵权的判定。”[23]

三、逻辑还是政策?——东风案判决之评析

(一)是否存在商标侵权?

“东风”案是一个典型的涉外定牌加工案件,从所涉及的行为来看,可以抽象地划分为三个阶段:贴牌行为、运往海外、海外销售。要判断涉外定牌加工商的法律责任,就必须对这三个行为的法律性质作出清晰的评价。

首先,贴牌行为是一个纯粹的技术行为,加工方收取费用的依据是工作量的多少而不是委托方的品牌影响力,就像快递服务与快递物品知名度之间的关系一样,快递公司紧紧根据快递物品的重量来收取费用,这说明加工方不会利用委托方的商标来推广加工服务,委托方的商标与加工服务之间不存在‘经济关联’,因而贴牌行为不构成商标使用行为,加工商不承担商标直接侵权责任。[24]

其次,将贴牌成品运往海外的行为是一个内部行为,相关公众此时还不可能接触到这些成品,商标的来源识别功能无法发挥。有观点认为,对于中国企业而言,“出口行为如同销售行为一样,都属于商业流通性质,属于商标专用权所控制的商标使用行为”。[25]这种观点忽略了涉外定牌加工的特殊背景,涉外定牌加工的出口行为仅仅是在海关意义上的出口,是加工方根据合同约定向委托方交付成果的行为,不涉及到产品所有权的转移,还没有进入流通领域,不具有商业流通性质,而正常的销售必然涉及所有权的转移。而且,在最近一次《商标法》修改过程中,曾有建议增加规定“许诺销售、进口、出口或者为销售而持有侵犯注册商标专用权的商品,属于商标侵权行为。”[26]这一规定最终未被立法者采纳,表明立法者并不认可出口行为是商标权控制的行为。

最后,委托方收到成品后在海外国家进行销售,此时相关公众才可能接触到产品上的商标,该商标才可能发挥来源识别功能。但只要委托方在销售国有合法的商标权,根据商标权的地域性原则,该销售行为在销售国就是一种合法行为。事实上,这种销售行为不受加工国法律的评价,不是涉外定牌加工案件的审理对象。正是因为如此,涉外定牌加工产业才有合法存在的基础,用瑕疵担保责任理论做类比的观点难以成立。[27]

综上,笔者认为涉外定牌加工案件不存在商标侵权行为。

(二)合理注意义务的内涵是什么?

此前的涉外定牌加工案件基本上只要求加工方对委托方的商标权利证明进行形式审查,这个形式审查的义务来源于商标权的公示效力,商标权一经授权即推定社会公众知晓该商标被授权的状态,从而应当在商业活动中避免从事侵犯商标权的行为。由于商标侵权行为的判断属于法律判断,具有较高的复杂性,不能要求社会公众对商标的合法性进行实质审查,或以司法机关的标准要求之。然而,东风案判决似乎突破了这个形式审查标准。如,印尼公司“于1987年在印度尼西亚注册与上柴公司‘东风’商标相同的商标,即以中文‘东风’与汉语拼音‘dong feng’为主要部分,其注册明显不具有合理性。”由于上柴公司是我国的驰名商标,常佳公司有过侵权的先例,所以推定常佳公司明知印尼公司构成恶意抢注。

涉外定牌加工方毕竟不是司法机关,不能要求其与江苏高院一样作出印尼公司构成恶意抢注的判断。商标权具有地域性,只要常佳公司已经对印尼公司的商标权利证书进行了审查,应当认为已经尽到合理的注意义务;是否构成恶意抢注,应当由涉嫌抢注的双方当事人寻求有权机关的相应救济,不应当由我国法院对海外的商标注册行为提出评价,更不能要求我国企业做出相关的判断。因此,常佳公司不仅没有能力就印尼公司在印尼的“恶意抢注”行为进行审查,而且没有类似“长臂管辖”一样的权力进行审查。相反,常佳公司尊重印尼法院的判决是法治精神的体现,也是国际礼让原则的要求。[28]

此外,要求常佳公司对印尼商标的前世今生以及是否构成恶意注册等进行审查,违背了权利义务相对等原则。贴牌加工企业处于产业链的最低端,国内加工方提供的主要是技术加工服务,其获取的是加工费,委托方的商标不会带给其额外的收益。课以加工方承担过重的实质审查义务,无异于要求加工方在每次接受贴牌加工委托时做一个专业的尽职调查报告,会明显地加重加工方的审查成本和企业运营成本,阻碍我国加工贸易的发展。

(三)逻辑还是政策?

东风案提出的标准还有一个关键因素是“实质性损害”,是给予具有一定影响特别是驰名商标的特殊保护,即对于涉嫌在境外抢注我国具有一定影响特别是驰名商标,再进入我国进行回溯性贴牌加工出口的,江苏高院基于诚实信用原则的要求,认定境外委托人的行为不具有正当性,实质性损害了我国商标权人的合法利益,对此,国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务。[29]

笔者在东风案判决并未看到关于何为“实质性损害”的论述,事实上,印尼PT ADI公司销售产品的行为发生在印尼,不会造成在我国境内相关消费者混淆误认,江苏高院也承认涉外定牌加工行为不会“挤占上柴公司的国内市场份额”。很显然,东风案判决体现了“从结果出发”的思维方式,[30]江苏高院知识产权庭负责人更是从五个方面论述了涉外定牌加工方承担法律责任的理由,从而解决了裁判标准选择的困境。[31]我国涉外定牌加工案件裁判标准的变化,本质上是我国商标司法政策为回应我国对外加工贸易发展需求所作的阶段性积极调整。具言之,主要考虑现阶段我国经济社会发展面临的新形势,要通过裁判促进经济转型升级和加强知识产权保护;并考虑全球化背景下各国知识产权保护政策的新变化,要加强域外因素在商标侵权认定中的作用。[32]

总体而言,知识产权的地域性在当今全球范围内并未发生根本性的减损,这一原则仍然构成多个知识产权国际条约的根基,不能从个别、特殊现象就得出各国知识产权保护政策已经发生了新变化的结论。另外,新《商标法》第7条虽然增设了诚实信用条款,但常佳公司并未违反诚实信用原则,其已经对印尼公司的商标权证书尽到了合理的审查义务,且诚实信用条款毕竟是一个原则条款,在法律适用时仍然需要回归到具体规则条款。

就我国目前的产业政策而言,笔者多次提出,政策本身具有双面性,知识产权保护的政策导向从来都是在法律条文允许的裁量空间范围内进行,所谓的创新性适用从来都是指裁量性规范的法律适用,而且在适用的过程中不能违背特定条文的规范目的和体系价值,不能为追求能动适用或创新性适用而损害条文含义的确定性,尤其不能为追求朴素的“抽象正义”而舍弃法律规范所蕴含的“要件正义”。[33]涉外定牌加工产业在我国的规模比较大,目前仍然属于我国对外贸易的主要方式,况且我国的加工企业在接受国外订单完成定牌工作的过程中,也掌握了高端制造加工技术,实际上并非绝对地代表劣后的产业、并非需要彻底淘汰的产业。当前我国经济社会究竟是否需要产业政策、需要什么样的产业政策,本身就是一个充满争议的经济学话题。基层的司法裁判机构不应对当前经济社会的产业政策作出评价,事实上也没有能力作出评价或判断。如果确实需要调整产业的走向和升级,那么只有立法者才能准确充当政策制定者的角色。正如布兰代斯法官在国际新闻社诉联合出版社一案中的著名异议意见:本案判决的核心问题在于,自由竞争与通过制止搭便车以保护无形产出进而激励商业行为之间的利益平衡,应当由立法者作出,因为立法者更适合进行调查并就建立一项新知识产权及其限制中的复杂利益作出平衡。[34]在立法者尚未作出充分调研评估之前,应当尊重最高裁判机关的决定,避免各地法院在相同问题上出现不同政策判断。

四、结论和建议

归根结底,涉外定牌加工问题是一个由知识产权地域性产生的一个客观问题,裁判者不需要过分地考虑政策因素。在海外销售的定牌加工产品回销到国内时,中国海关还可以根据权利备案情况进行海关查处,不必担忧这些产品会对国内商标权利人造成损害;甚至即便国外委托方不享有商标权,委托方根据定牌加工委托合同履行交货义务的行为,也不构成商标意义上的使用行为,不构成商标侵权。至于商标恶意抢注问题,理应通过提升当事人的商标布局能力和相应的救济渠道进行解决;定牌加工产品进入委托方国家之后再进入我国,我国商标权利人仍然有通畅的相关行政司法救济渠道,这些情况与涉外定牌加工案件的审理均无关。政策并非凌驾于规范之上的法律依据,不能独立于规范作为评价案件事实的依据,只能融入于规范之中才能得到适用、才能有生命力。当然,如果立法者经过充分的调查评估后仍然认为需要特别对待涉外定牌加工,可以考虑在《商标法》增加特别规定作出特别处理。

注释:

[1]广东省深圳市中级人民法院(2001)深中法知产初字第55号民事判决书。

[2]宋健:《对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例》,载《知识产权》2016年第9期,第30页。

[3]刘维:《我国商标侵权的法律构造研究——以混淆可能性为中心》,载《研究生法学》2010年第5期,第65页。

[4]福建省高级人民法院(2007)闽民终字第459号民事判决书。

[5]广东省高级人民法院(2011)粤高法民三终字第467号民事判决书。

[6]参见广东省深圳中级人民法院(2001)深中法知产初字第55号民事判决书。

[7]参见浙江省高级人民法院(2005)浙民三终字第284号民事判决书。

[8]京高法发[2004]48号。

[9]孔祥俊著:《商标法适用的基本问题》,中国法制出版社2012年9月第1版,第120页。

[10]山东省高级人民院(2012)鲁民三终字第81号民事判决书;最高人民法院(2012)行提字第2号行政判决书。

[11]应向健庭长(浙江高院知识产权审判庭)的发言,见《聚焦“一带一路”建设服务保障自贸区发展自贸区知识产权司法保护研讨会》,载《知产力》2016年10月26日。

[12]参见福建省高级人民法院(2013)闽民终字第669号二审民事判决书

[13]参见广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第148号民事判决书

[14]参见中华人民共和国最高人民法院(2014)民提字第38号民事判决书。

[15]参见北京知识产权法院(2015)京知行初字第5119号行政判决书。

[16]参见浙江省金华市中级人民法院(2014)浙金知民初字第47号民事判决书。

[17]参见浙江省高级人民法院(2014)浙知终字第25号民事判决书。

[18] 参见京高法发[2006]68号。

[19]参见江苏省高级人民法院(2007)苏民三终字第0034号民事判决书。

[20]参见江苏省高级人民法院(2015)苏知民终字第00036号民事判决书。

[21]参见宋健:《对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例》,载《知识产权》2016年第9期,第36页。刘莉:《对涉外定牌加工商标侵权认定的再思考》,载《人民司法》2016年第11期,第93页。

[22]宋健:《对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例》,载《知识产权》2016年第9期,第33页。

[23]欧丽华审判长(广东高院知识产权审判庭)的发言,《聚焦“一带一路”建设服务保障自贸区发展自贸区知识产权司法保护研讨会》,载于《知产力》2016年10月26日。

[24]刘维:《论界定商标侵权使用行为的两步审查法》,载于《北方法学》2015年第2期,第32页。

[25]张伟君、魏立舟、赵勇:《涉外定牌加工在商标法中的法律性质——兼论商标侵权的判定》,载于《司法探讨》2014年第2期,第36页。

[26]郎胜主编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社,2013年10月版,第263页。

[27]黄晖、冯超:《定牌加工商标侵权问题辨析》,万慧达官网,http://www.wanhuida.com/tabid/146/ArticleID/2359/default.aspx。

[28]根据国际礼让原则,任何主权者的法律必须在其境内行使并且约束其臣民,在境外则无效;凡发现在其境内的人,包括常住的与临时出现的,都可视为主权者的臣民;每一国家的法律已在其本国的领域内实施,根据礼让,行使主权权力者也应让它在自己境内保持其效力,只要这样做不至损害自己的主权权力及臣民的利益。李双元主编:《国际私法学》,北京大学出版社,2000年版,第54页。

[29]宋健:《对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例》,载于《知识产权》,2016年第9期,第36页。

[30]易健雄:《OEM商标侵权纠纷处理的态度选择——遵循“从结果出发”的思维方式》,载于《知识产权》,2009年第3期,第26页。

[31]宋健:《对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例》,载于《知识产权》2016年第9期,第33页至36页。

[32]宋健:《对涉外定牌加工商标侵权“合理注意义务+实质性损害”判断标准的解读——以“东风”案为例》,载于《知识产权》2016年第9期,第35页。

[33]刘维:《知识产权审判创新冷思考》,载于《中国知识产权杂志》,总第112期。

[34]International News Service v.Associated Press, 248 US 215 (1918), 82.

首页

首页 上一篇

上一篇

评论