-

专利

专利 -

商标

商标 -

版权

版权 -

商业秘密

商业秘密 -

反不正当竞争

反不正当竞争 -

植物新品种

植物新品种 -

地理标志

地理标志 -

集成电路布图设计

集成电路布图设计 -

技术合同

技术合同 -

传统文化

传统文化

点击展开全部

律师动态

更多 >>知产速递

更多 >>审判动态

更多 >>案例聚焦

更多 >>法官视点

更多 >>裁判文书

更多 >>

“公知常识”是在创造性评价中常见的概念,然而这个概念所具有的内涵和适用往往引起争议,审查员或者当事人常常会基于自身知识水平来对于“公知常识”进行判断,往往难以有客观统一的标准。对于技术更新较为快速的产业而言,可能缺乏充足的公知常识性证据供当事人挖掘。

“公知常识”是在创造性评价中常见的概念,然而这个概念所具有的内涵和适用往往引起争议,审查员或者当事人常常会基于自身知识水平来对于“公知常识”进行判断,往往难以有客观统一的标准。因此,审查指南对公知常识证据进行了有限列举,仅限于三种形式:工具书、教科书和技术手册、技术词典。笔者十分赞同这样严谨的证据形式要求,这为公知常识的判断提供了较为客观和公允的依据。但是,对于技术更新较为快速的产业而言,担心上述领域可能缺乏充足的公知常识性证据供当事人挖掘。同时,对于此类公知常识证据应当如何认定,存在一些困惑,现从以下几方面进行说明,期望能引发大家思考。

一、公知常识使用现状

一项被授予专利权的发明或实用新型应当具有新颖性和创造性,这是专利制度的性质所决定的。国家之所以在一定期限内给予专利权人独占权,是因为其向社会公众提供了前所未有且非显而易见的发明创造,值得被授予这样的权利。如果一项专利申请相对于现有技术的区别仅在于同一领域起到相同作用/效果的公知常识,则不应当被授予专利权,否则就会对公众正常的生产经营活动产生不适当的限制和干扰。然而,审查指南除了前述指出的工具书、教科书和技术手册、技术词典以外,对于其它形式的证据未有明确的指引。实务中常见一些其它形式的证据,但对于其它形式的证据是否可作为公知常识性证据一向都备受争议,我委和法院的认定也均持审慎的态度。但同时,审查实践中存在大量采用“公知常识”进行说理和认定的现状。因此,法律规定的严苛和事实中大量使用的“公知常识”存在较大的矛盾和冲突,这也一直困扰着对于专利创造性标准的评判。

面对这种现状,要探讨“公知常识”性的证据形式,首先需要明确其本身的含义及意义,其次要明确其和相关概念的区别。

在审查实务中,容易与“公知常识”相混淆的是“普通技术知识”以及“现有技术”。大多数审查员都认同,并非属于“现有技术”就能成为“公知常识”,因为“现有技术”仅是一个以申请日(或优先权日)为基准的概念,体现了时间性。但究竟在“现有技术”中,什么样的技术知识算是“公知常识”呢?是否仅以时间为坐标轴进行判断?一项技术被研发出来后,可能鲜有人问津,因此并非任何技术知识在一定时间后都可以成为“公知常识”,更不用提 “众所周知的事实”(我国最高院在有关判决中认定的“众所周知的事实”)。显然仅有部分“公知常识”可以认为属于“众所周知的事实”。

同时,考察是否属于“公知常识”,不仅应当考虑时间因素,更应当深入了解其公知化程度,即某技术知识至少在所属领域已经达到“公知化”的程度,这与其所在的技术领域以及技术发展水平密切相关。

二、各国公知常识性证据的认定情况

我们不妨先看看其他国家或地区在专利创造性评价中对于“公知常识”的证据要求。

1、欧洲专利局

欧洲专利局申请委员会一些判例认为,对于技术更新较为快速的领域,公知常识性证据确实存在一些需要特殊考虑的情况。例如欧洲判例中曾明确指出,公知常识通常是指百科全书、教科书、词典和手册中包含的信息;当一研究领域太新以至于技术知识还无法从教科书中获得时,也可以是指专利说明书和科学出版物中包含的信息。同时某些判例中规定:公知常识不仅是通过文字在教科书或类似的刊物中,也可以是普通技术人员头脑中的知识。欧洲专利局在某判例中认为在先公开的专利说明书可以构成公知常识的一部分,其判决中对此分析如下:“C-076起始化合物是非常复杂的微生物代谢物,其开创一个全新的研究领域,以至于在该领域中所获得的所有知识仍在初始阶段,基础研究的工作成果还能没能形成教科书。”虽然欧专局也曾在在先决定T206/83中认为专利说明书不能作为公知常识的一部分,但在T51/87中则认为DE2717040A也可作为涉案专利所在领域的公知常识的一部分。可见,一项技术问世后能否成为“公知常识”,并非主要参考其时间,也不仅仅限于特定的记载载体类型,而是参考其为业界所利用的广泛程度。换言之,“公知化程度”并非以其时间、或者公开出版物的特定类型作为仅有的判断因素,而是要参考其为业界所接受的程度。

换言之,“公知常识”性证据并非仅以其时间、或者公开出版物的特定类型作为判断因素,同时还要证明在其特定的技术领域中是否达到业界广泛接受程度。如前述T51/87判决中所述的在微生物研究的技术领域中,大量的基础研究工作成果已为业界广泛使用,但仍未进入教科书中。考虑到生物技术领域,尤其是微生物代谢产物的研究领域中呈现的快速发展的势头已为全世界周知,其技术更新速度较其它传统技术领域而言,明显呈现出良好的发展势头。在这些领域,往往能获得大量的科技文献,已经被业界所公知。但上述技术要被写入教科书,可能需要问世十几年甚至更长时间。因此对于该技术领域而言,若仅因未形成于教科书中,就无法认定为“公知常识”,显然不符合该特定领域的实际情况。综上,一项技术在特定领域的应用广度与深度,可能会在教科书或工具书等载体上反映出来,但同时还要综合考虑这个领域的技术发展的活跃度,以及相对活跃的技术领域中技术人员对技术的应用情况。

2、日本专利局

日本专利局将文献作为证据认定周知技术时,原则上要多篇文献,当其为专利文献时,一般引用2-3篇文献;当其为教科书等文献时,1篇即可认定为周知技术 。虽然日本专利局所用的“周知技术”的概念和我国“公知常识”的概念未尽相同,但是从评价创造性的作用来说异曲同工,其举证要求对我国的专利审查来说也有一定的借鉴意义。

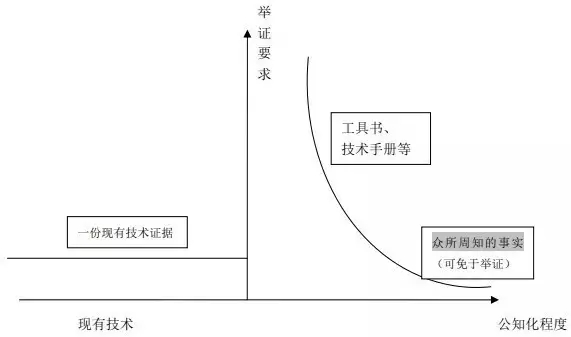

所谓的“周知”就是一种为业界所认可的程度。相比于“教科书或工具书等”书籍而言,某些业界闻名的期刊也起到了及时给予研究人员技术发展动向信息的作用,或只要足够的文献予以报道就足以说明了某项技术的“周知”程度。换言之,对于“公知化程度”越高的技术知识就可适当放宽其举证证明的要求,而不限于教科书或工具书等。从举证的角度来说,之所以 “公知常识”性证据中,“教科书或工具书等”是首当其冲被认可的证据载体,也是源于一项技术若为教科书或工具书等书籍收入,作为同业技术人员研习之用,某种程序上足以证明该业界所接受的程度。

3、我国的审判实践

北京市第一中级人民法院2014年作出的一份生效判决中明确指出:不锈钢作为一种常见的材质,其具有耐腐性、抗氧化性与高强度性是本领域公知常识;将铸造不锈钢作为现有技术中水表壳体材料的改进是不具备有创造性的。该判决中并未例举任何公知常识性证据,证明不锈钢材料在水表领域使用属于公知常识,即在该生效判决中未对于不锈钢的材料特征、以及不锈钢是否适合用于制成水表壳体均未列出任何证据以证明,而仅作出断言性的结论。

按照前文所述思路,认为判断是否属于“公知常识”的关键是涉案专利的申请日(2005年09月13日)之前“不锈钢”铸材的应用在所属领域或相近的技术领域中是否广泛,也就是说其是否达到“公知化”程度。

从不完全的检索可以确定的是,不锈钢材料在涉案专利申请日前早已出现,事实上,中国于20世纪五、六十年代就开始将不锈钢熔模精密铸造技术应用于工业生产,在航空、汽车、机床、船舶、电讯仪器、医疗器械等制造工业中被广泛采用,在生活领域中的水盆、水龙头、沐浴器等领域也有大量应用,但未发现有不锈钢一体铸造的水表。由此可见,“不锈钢”材料就其本身材料的性质而言,作为一种耐腐性强的材料,其公知化程度足以无需再进行任何举证。

那么,在水表中使用是否是容易想到的,是否存在其它技术障碍或是安全卫生等原因未可知。现有证据表明,水表等用品在我国都有明确的国家标准:在本专利申请日之前,我国关于水表的国家标准明确记载为是灰铸铁或铸造铅黄铜。但作为相近技术领域的水龙头的国家标准则没有相应规范限制,且早在涉案专利申请日以前,已有不锈钢铸造生产的水龙头的存在。那么,这是否能证明在水表领域不锈钢材料的应用属于公知常识了吗?

首先需要回顾一下“不锈钢”铸造工艺的发展历史,1916年即取得英国专利的不锈钢材料,虽然其具有耐腐蚀性、抗氧化性与高强度性为业界共识,但限于工艺,当时仅用于熔模精密铸造和砂型铸造成型,且工艺环节较多、过程复杂周期长。由于不锈钢材料液态下的流动性相对较差,铸件的毛坯出品率很低,因此生产成本相对较高。然而,随着铸造工艺的发展,毛坯率明显降低,成本达到了普通发展中国国家可接受的程度,在这种情况下,将其作为水表的材料显然具备了可能性。此外,参照不锈钢水龙头的应用深度和广度,不锈钢水表成为业界的公知常识是符合逻辑的。

再回到涉案专利中,该专利在说明书或权利要求书中均未对其工艺有所描述或记载,换言之,其所用工艺对现有技术并无贡献,可以理解为采用了现有技术中已有的铸造工艺,因此涉案专利相对于最接近的现有技术的发明点仅在于材料的选择上的改进。而上述改进正如前述所言,无论从技术领域的分析还是从技术应用的广度和深度而言,在涉案专利申请日以前均已达到了较高的“公知化”程度。因此,法院在并无公知常识性证据的情况下,依然作出了仅材料的替换不具备创造性的断言性结论。

在该案件的无效请求宣告的阶段,合议组认为应维持该涉案专利有效的一个重要原因就在于“未有证据表明不锈钢材料在水表领域使用属于公知常识”。这个认定虽然从笔者上述不完全的检索中得到了印证,即确实未发现水表领域使用不锈钢材料一体铸造的相关公知常识性证据,而且也完全符合审查指南的要求,但显然是与不锈钢从这一具体领域的技术发展现状是相悖的。由此可见,审查指南上关于公知常识性证据的有限式列举确有其局限性。

三、“公知常识”性证据的考量因素

1、业界活跃的技术人员的接受和应用程度

审查指南对于公知常识性证据的含义没有进行定义和论述,只是从证据形式上进行了有限的列举。但现实技术发展情况千姿百态,这必然使得证据形式纷繁复杂,仅认可工具书或教科书等作为公知常识性证据,不免存在脱离现实技术发展之嫌。

纵观他国或地区的法律实务可知,虽然各国对于“公知常识性”证据形式的要求略有差异,但总的来说,其背后判断的根本原则就是以该项技术在其所属技术领域中切实从事技术工作的活跃技术人员(即积极从事所属技术领域的长期科学研究活动的技术人员)中认识和应用的广度和深度来进行判断。

如果一项技术问世后,却鲜为同领域或相近领域的活跃技术人员知晓或使用,相比于一项技术在问世后短时间为业界接受并广泛应用,前者显然不及后者来得“公知”。因此,“公知化程度”确实是随时间发展,但又与时间不是必然相关的。也就是说,并非一项技术问世时间越长,“公知化程度”就越高;而应当以该技术被业界技术人员应用的广度或深度来进行判断。并非该知识成为公有知识的时间越长,就必然具有较高的“公知化”程度。换言之,某种技术在业界的使用程度可作为判断其是否为“公知常识”的标准,而绝非仅靠单纯时间或特定载体的形式为单一标准进行判断。

如果立法能够突破公知常识性证据的有限形式,那么在审查实务中面对复杂的证据形式时,则要着眼于判断这些证据所表明的特定技术的“公知化”程度。除了达到“众所周知的事实”可以自然免于正名责任以外,对于未及“众所周知”状态的技术来说,对于证据的类型、性质等需要进行具体而全面的分析,以期客观判断其“公知化”程度,从而正确认定是否属于“公知常识”。

同时,要使“公知化程度”的判定标准更加客观,可能还需要参考一些因素,例如,可包括行业总体发展、领域技术发展的特点、技术发展更新速度、业内技术人员的接受程度等等。

2、技术领域的差异

技术更新迅速的领域相比传统技术领域而言,在技术传播速度、方式、途径上都发生了极大的变化。因此,如果仍以现有的公知常识证据形式对其进行认定,其认定结果很可能与该技术领域公知常识的现状并不相符。

众所周知,生物技术发展和网络技术发展是二十世纪公认的技术发展较为迅速的技术领域,其公知常识写入教科书或工具书的速度远远要比市场运用的速度慢许多。如果不对所述技术的公知化程度进行具体分析,难以客观得获知技术发展的真实轨迹。又如众人皆知的手机领域,其授权专利数据数以百万计。一项手机核心技术领域的专利在授权后的五年左右,就有可能被新的技术取代。此时相关技术可能根本来不及写入教科书就已经被淘汰,因此寻找教科书等作为公知常识性证据几无可能。

3、现有技术文献的频度

从审查实务的角度而言,如何判断该技术是否为业界活跃的技术人员所接受并广泛使用,还可以借助文献报道的“频度”来进行判断。

再以公认技术发展较为迅速的生物技术领域为例。在整个现代分子生物学中,聚合酶链式反应(polymerase chain reaction, PCR)是现代分子生物学实验工作的重要基础之一。与之同样重要的还有分子克隆和DNA序列分析。在这三种实验技术中,PCR方法在理论上出现最早,在实践中应用最为广泛。

PCR方法理论的提出至实践中广泛应用大概历经十余载。其肇始于20世纪70年代,由Khorana与他的同事最先提出建议,作为一种降低化学合成基因工作量的策略,Kleppe,K.是Khorana的同事,他们首先于1971年发表文章 ,准确、精练、客观地描述了PCR方法;这样一个在1971已公开的技术,什么时候才逐渐发展为实践中广为应用的实验技术呢?由于当时热稳定DNA聚合酶尚未报道及寡聚核苷酸引物合成尚处于手工及半自动合成阶段,用PCR方法来大量合成基因的想法似乎不切合实际。很快,Khorana的这一想法被人淡忘。直到15年后发明人Kary Mullis及他的Cetus公司的同事们用E.coli DNA 聚合酶I Klenow片段体外扩增哺乳动物单拷贝基因(Kary Mullis因此于1993年获诺奖)这一技术公之于众后,其才在所属领域广泛应用。直到1990年Mullis又绘声绘色、极富才情地撰写过PCR方面的文章 。直到彼时,PCR才渐渐成为遗传与分子分析的根本性基石 。

纵观PCR技术的发展历程可见,1971年始PCR技术已是现有技术,但其载入分子克隆技术手册(如著名的《分子克隆实验指南》)第二版并出版的时间是1989年年末。从“证据论”的角度而言,只有当其载入手册后才能认定为公知常识。但事实却是,在该技术载入技术手册前若干年,其已为活跃的生物分子实验室和生物技术公司广为应用,亦多有文献报道(Saiki et al.1985;Mullis et al. 1986;Mullis and Faloona 1987等等)。因此,该技术在载入技术手册之前就已经是事实上的公知常识,而上述文献报道恰好皆是有力证据。

因此,现有文献报道的频度亦可作为判断公知常识的较为可靠的标准之一。

四、结论

对公知常识认定的完美标准应当是量化该技术的“公知化程度”。这种量化并非是跃进式的,而是根据“公知化”程度呈现连续的变化,可以不限于“教科书或工具书等”中载明的技术,而是根据当事人提供的多种证据形式,分析其呈现的技术发展情况,明确其“公知化”程度。

目前,审查指南对于公知常识性证据的认定标准简单明了,易于操作。但是,对于某些技术领域而言,一律要求公知常识性证据才能证明某技术为公知常识不免不符合技术发展的客观规律,且对当事人课以过重的举证责任,有使得专利权人独占权利和公众利益之间的权利失衡之嫌。因此,笔者建议在重视工具书、技术手册或教科书等现有的公知常识性证据的同时,充分考虑到在信息网络日益发达的今天,技术信息的传播速度已非常惊人,故应当格外重视其他形式的证据,并对其背后所呈现的技术状况进行全面把握,从而尽可能客观公证地对公知常识进行判断和认定,兼顾专利确权程序的公平与效率。

“公知常识”是在创造性评价中常见的概念,然而这个概念所具有的内涵和适用往往引起争议,审查员或者当事人常常会基于自身知识水平来对于“公知常识”进行判断,往往难以有客观统一的标准。因此,审查指南对公知常识证据进行了有限列举,仅限于三种形式:工具书、教科书和技术手册、技术词典。笔者十分赞同这样严谨的证据形式要求,这为公知常识的判断提供了较为客观和公允的依据。但是,对于技术更新较为快速的产业而言,担心上述领域可能缺乏充足的公知常识性证据供当事人挖掘。同时,对于此类公知常识证据应当如何认定,存在一些困惑,现从以下几方面进行说明,期望能引发大家思考。

一、公知常识使用现状

一项被授予专利权的发明或实用新型应当具有新颖性和创造性,这是专利制度的性质所决定的。国家之所以在一定期限内给予专利权人独占权,是因为其向社会公众提供了前所未有且非显而易见的发明创造,值得被授予这样的权利。如果一项专利申请相对于现有技术的区别仅在于同一领域起到相同作用/效果的公知常识,则不应当被授予专利权,否则就会对公众正常的生产经营活动产生不适当的限制和干扰。然而,审查指南除了前述指出的工具书、教科书和技术手册、技术词典以外,对于其它形式的证据未有明确的指引。实务中常见一些其它形式的证据,但对于其它形式的证据是否可作为公知常识性证据一向都备受争议,我委和法院的认定也均持审慎的态度。但同时,审查实践中存在大量采用“公知常识”进行说理和认定的现状。因此,法律规定的严苛和事实中大量使用的“公知常识”存在较大的矛盾和冲突,这也一直困扰着对于专利创造性标准的评判。

面对这种现状,要探讨“公知常识”性的证据形式,首先需要明确其本身的含义及意义,其次要明确其和相关概念的区别。

在审查实务中,容易与“公知常识”相混淆的是“普通技术知识”以及“现有技术”。大多数审查员都认同,并非属于“现有技术”就能成为“公知常识”,因为“现有技术”仅是一个以申请日(或优先权日)为基准的概念,体现了时间性。但究竟在“现有技术”中,什么样的技术知识算是“公知常识”呢?是否仅以时间为坐标轴进行判断?一项技术被研发出来后,可能鲜有人问津,因此并非任何技术知识在一定时间后都可以成为“公知常识”,更不用提 “众所周知的事实”(我国最高院在有关判决中认定的“众所周知的事实”)。显然仅有部分“公知常识”可以认为属于“众所周知的事实”。

同时,考察是否属于“公知常识”,不仅应当考虑时间因素,更应当深入了解其公知化程度,即某技术知识至少在所属领域已经达到“公知化”的程度,这与其所在的技术领域以及技术发展水平密切相关。

二、各国公知常识性证据的认定情况

我们不妨先看看其他国家或地区在专利创造性评价中对于“公知常识”的证据要求。

1、欧洲专利局

欧洲专利局申请委员会一些判例认为,对于技术更新较为快速的领域,公知常识性证据确实存在一些需要特殊考虑的情况。例如欧洲判例中曾明确指出,公知常识通常是指百科全书、教科书、词典和手册中包含的信息;当一研究领域太新以至于技术知识还无法从教科书中获得时,也可以是指专利说明书和科学出版物中包含的信息。同时某些判例中规定:公知常识不仅是通过文字在教科书或类似的刊物中,也可以是普通技术人员头脑中的知识。欧洲专利局在某判例中认为在先公开的专利说明书可以构成公知常识的一部分,其判决中对此分析如下:“C-076起始化合物是非常复杂的微生物代谢物,其开创一个全新的研究领域,以至于在该领域中所获得的所有知识仍在初始阶段,基础研究的工作成果还能没能形成教科书。”虽然欧专局也曾在在先决定T206/83中认为专利说明书不能作为公知常识的一部分,但在T51/87中则认为DE2717040A也可作为涉案专利所在领域的公知常识的一部分。可见,一项技术问世后能否成为“公知常识”,并非主要参考其时间,也不仅仅限于特定的记载载体类型,而是参考其为业界所利用的广泛程度。换言之,“公知化程度”并非以其时间、或者公开出版物的特定类型作为仅有的判断因素,而是要参考其为业界所接受的程度。

换言之,“公知常识”性证据并非仅以其时间、或者公开出版物的特定类型作为判断因素,同时还要证明在其特定的技术领域中是否达到业界广泛接受程度。如前述T51/87判决中所述的在微生物研究的技术领域中,大量的基础研究工作成果已为业界广泛使用,但仍未进入教科书中。考虑到生物技术领域,尤其是微生物代谢产物的研究领域中呈现的快速发展的势头已为全世界周知,其技术更新速度较其它传统技术领域而言,明显呈现出良好的发展势头。在这些领域,往往能获得大量的科技文献,已经被业界所公知。但上述技术要被写入教科书,可能需要问世十几年甚至更长时间。因此对于该技术领域而言,若仅因未形成于教科书中,就无法认定为“公知常识”,显然不符合该特定领域的实际情况。综上,一项技术在特定领域的应用广度与深度,可能会在教科书或工具书等载体上反映出来,但同时还要综合考虑这个领域的技术发展的活跃度,以及相对活跃的技术领域中技术人员对技术的应用情况。

2、日本专利局

日本专利局将文献作为证据认定周知技术时,原则上要多篇文献,当其为专利文献时,一般引用2-3篇文献;当其为教科书等文献时,1篇即可认定为周知技术 。虽然日本专利局所用的“周知技术”的概念和我国“公知常识”的概念未尽相同,但是从评价创造性的作用来说异曲同工,其举证要求对我国的专利审查来说也有一定的借鉴意义。

所谓的“周知”就是一种为业界所认可的程度。相比于“教科书或工具书等”书籍而言,某些业界闻名的期刊也起到了及时给予研究人员技术发展动向信息的作用,或只要足够的文献予以报道就足以说明了某项技术的“周知”程度。换言之,对于“公知化程度”越高的技术知识就可适当放宽其举证证明的要求,而不限于教科书或工具书等。从举证的角度来说,之所以 “公知常识”性证据中,“教科书或工具书等”是首当其冲被认可的证据载体,也是源于一项技术若为教科书或工具书等书籍收入,作为同业技术人员研习之用,某种程序上足以证明该业界所接受的程度。

3、我国的审判实践

北京市第一中级人民法院2014年作出的一份生效判决中明确指出:不锈钢作为一种常见的材质,其具有耐腐性、抗氧化性与高强度性是本领域公知常识;将铸造不锈钢作为现有技术中水表壳体材料的改进是不具备有创造性的。该判决中并未例举任何公知常识性证据,证明不锈钢材料在水表领域使用属于公知常识,即在该生效判决中未对于不锈钢的材料特征、以及不锈钢是否适合用于制成水表壳体均未列出任何证据以证明,而仅作出断言性的结论。

按照前文所述思路,认为判断是否属于“公知常识”的关键是涉案专利的申请日(2005年09月13日)之前“不锈钢”铸材的应用在所属领域或相近的技术领域中是否广泛,也就是说其是否达到“公知化”程度。

从不完全的检索可以确定的是,不锈钢材料在涉案专利申请日前早已出现,事实上,中国于20世纪五、六十年代就开始将不锈钢熔模精密铸造技术应用于工业生产,在航空、汽车、机床、船舶、电讯仪器、医疗器械等制造工业中被广泛采用,在生活领域中的水盆、水龙头、沐浴器等领域也有大量应用,但未发现有不锈钢一体铸造的水表。由此可见,“不锈钢”材料就其本身材料的性质而言,作为一种耐腐性强的材料,其公知化程度足以无需再进行任何举证。

那么,在水表中使用是否是容易想到的,是否存在其它技术障碍或是安全卫生等原因未可知。现有证据表明,水表等用品在我国都有明确的国家标准:在本专利申请日之前,我国关于水表的国家标准明确记载为是灰铸铁或铸造铅黄铜。但作为相近技术领域的水龙头的国家标准则没有相应规范限制,且早在涉案专利申请日以前,已有不锈钢铸造生产的水龙头的存在。那么,这是否能证明在水表领域不锈钢材料的应用属于公知常识了吗?

首先需要回顾一下“不锈钢”铸造工艺的发展历史,1916年即取得英国专利的不锈钢材料,虽然其具有耐腐蚀性、抗氧化性与高强度性为业界共识,但限于工艺,当时仅用于熔模精密铸造和砂型铸造成型,且工艺环节较多、过程复杂周期长。由于不锈钢材料液态下的流动性相对较差,铸件的毛坯出品率很低,因此生产成本相对较高。然而,随着铸造工艺的发展,毛坯率明显降低,成本达到了普通发展中国国家可接受的程度,在这种情况下,将其作为水表的材料显然具备了可能性。此外,参照不锈钢水龙头的应用深度和广度,不锈钢水表成为业界的公知常识是符合逻辑的。

再回到涉案专利中,该专利在说明书或权利要求书中均未对其工艺有所描述或记载,换言之,其所用工艺对现有技术并无贡献,可以理解为采用了现有技术中已有的铸造工艺,因此涉案专利相对于最接近的现有技术的发明点仅在于材料的选择上的改进。而上述改进正如前述所言,无论从技术领域的分析还是从技术应用的广度和深度而言,在涉案专利申请日以前均已达到了较高的“公知化”程度。因此,法院在并无公知常识性证据的情况下,依然作出了仅材料的替换不具备创造性的断言性结论。

在该案件的无效请求宣告的阶段,合议组认为应维持该涉案专利有效的一个重要原因就在于“未有证据表明不锈钢材料在水表领域使用属于公知常识”。这个认定虽然从笔者上述不完全的检索中得到了印证,即确实未发现水表领域使用不锈钢材料一体铸造的相关公知常识性证据,而且也完全符合审查指南的要求,但显然是与不锈钢从这一具体领域的技术发展现状是相悖的。由此可见,审查指南上关于公知常识性证据的有限式列举确有其局限性。

三、“公知常识”性证据的考量因素

1、业界活跃的技术人员的接受和应用程度

审查指南对于公知常识性证据的含义没有进行定义和论述,只是从证据形式上进行了有限的列举。但现实技术发展情况千姿百态,这必然使得证据形式纷繁复杂,仅认可工具书或教科书等作为公知常识性证据,不免存在脱离现实技术发展之嫌。

纵观他国或地区的法律实务可知,虽然各国对于“公知常识性”证据形式的要求略有差异,但总的来说,其背后判断的根本原则就是以该项技术在其所属技术领域中切实从事技术工作的活跃技术人员(即积极从事所属技术领域的长期科学研究活动的技术人员)中认识和应用的广度和深度来进行判断。

如果一项技术问世后,却鲜为同领域或相近领域的活跃技术人员知晓或使用,相比于一项技术在问世后短时间为业界接受并广泛应用,前者显然不及后者来得“公知”。因此,“公知化程度”确实是随时间发展,但又与时间不是必然相关的。也就是说,并非一项技术问世时间越长,“公知化程度”就越高;而应当以该技术被业界技术人员应用的广度或深度来进行判断。并非该知识成为公有知识的时间越长,就必然具有较高的“公知化”程度。换言之,某种技术在业界的使用程度可作为判断其是否为“公知常识”的标准,而绝非仅靠单纯时间或特定载体的形式为单一标准进行判断。

如果立法能够突破公知常识性证据的有限形式,那么在审查实务中面对复杂的证据形式时,则要着眼于判断这些证据所表明的特定技术的“公知化”程度。除了达到“众所周知的事实”可以自然免于正名责任以外,对于未及“众所周知”状态的技术来说,对于证据的类型、性质等需要进行具体而全面的分析,以期客观判断其“公知化”程度,从而正确认定是否属于“公知常识”。

同时,要使“公知化程度”的判定标准更加客观,可能还需要参考一些因素,例如,可包括行业总体发展、领域技术发展的特点、技术发展更新速度、业内技术人员的接受程度等等。

2、技术领域的差异

技术更新迅速的领域相比传统技术领域而言,在技术传播速度、方式、途径上都发生了极大的变化。因此,如果仍以现有的公知常识证据形式对其进行认定,其认定结果很可能与该技术领域公知常识的现状并不相符。

众所周知,生物技术发展和网络技术发展是二十世纪公认的技术发展较为迅速的技术领域,其公知常识写入教科书或工具书的速度远远要比市场运用的速度慢许多。如果不对所述技术的公知化程度进行具体分析,难以客观得获知技术发展的真实轨迹。又如众人皆知的手机领域,其授权专利数据数以百万计。一项手机核心技术领域的专利在授权后的五年左右,就有可能被新的技术取代。此时相关技术可能根本来不及写入教科书就已经被淘汰,因此寻找教科书等作为公知常识性证据几无可能。

3、现有技术文献的频度

从审查实务的角度而言,如何判断该技术是否为业界活跃的技术人员所接受并广泛使用,还可以借助文献报道的“频度”来进行判断。

再以公认技术发展较为迅速的生物技术领域为例。在整个现代分子生物学中,聚合酶链式反应(polymerase chain reaction, PCR)是现代分子生物学实验工作的重要基础之一。与之同样重要的还有分子克隆和DNA序列分析。在这三种实验技术中,PCR方法在理论上出现最早,在实践中应用最为广泛。

PCR方法理论的提出至实践中广泛应用大概历经十余载。其肇始于20世纪70年代,由Khorana与他的同事最先提出建议,作为一种降低化学合成基因工作量的策略,Kleppe,K.是Khorana的同事,他们首先于1971年发表文章 ,准确、精练、客观地描述了PCR方法;这样一个在1971已公开的技术,什么时候才逐渐发展为实践中广为应用的实验技术呢?由于当时热稳定DNA聚合酶尚未报道及寡聚核苷酸引物合成尚处于手工及半自动合成阶段,用PCR方法来大量合成基因的想法似乎不切合实际。很快,Khorana的这一想法被人淡忘。直到15年后发明人Kary Mullis及他的Cetus公司的同事们用E.coli DNA 聚合酶I Klenow片段体外扩增哺乳动物单拷贝基因(Kary Mullis因此于1993年获诺奖)这一技术公之于众后,其才在所属领域广泛应用。直到1990年Mullis又绘声绘色、极富才情地撰写过PCR方面的文章 。直到彼时,PCR才渐渐成为遗传与分子分析的根本性基石 。

纵观PCR技术的发展历程可见,1971年始PCR技术已是现有技术,但其载入分子克隆技术手册(如著名的《分子克隆实验指南》)第二版并出版的时间是1989年年末。从“证据论”的角度而言,只有当其载入手册后才能认定为公知常识。但事实却是,在该技术载入技术手册前若干年,其已为活跃的生物分子实验室和生物技术公司广为应用,亦多有文献报道(Saiki et al.1985;Mullis et al. 1986;Mullis and Faloona 1987等等)。因此,该技术在载入技术手册之前就已经是事实上的公知常识,而上述文献报道恰好皆是有力证据。

因此,现有文献报道的频度亦可作为判断公知常识的较为可靠的标准之一。

四、结论

对公知常识认定的完美标准应当是量化该技术的“公知化程度”。这种量化并非是跃进式的,而是根据“公知化”程度呈现连续的变化,可以不限于“教科书或工具书等”中载明的技术,而是根据当事人提供的多种证据形式,分析其呈现的技术发展情况,明确其“公知化”程度。

目前,审查指南对于公知常识性证据的认定标准简单明了,易于操作。但是,对于某些技术领域而言,一律要求公知常识性证据才能证明某技术为公知常识不免不符合技术发展的客观规律,且对当事人课以过重的举证责任,有使得专利权人独占权利和公众利益之间的权利失衡之嫌。因此,笔者建议在重视工具书、技术手册或教科书等现有的公知常识性证据的同时,充分考虑到在信息网络日益发达的今天,技术信息的传播速度已非常惊人,故应当格外重视其他形式的证据,并对其背后所呈现的技术状况进行全面把握,从而尽可能客观公证地对公知常识进行判断和认定,兼顾专利确权程序的公平与效率。

首页

首页 上一篇

上一篇

评论