-

专利

专利 -

商标

商标 -

版权

版权 -

商业秘密

商业秘密 -

反不正当竞争

反不正当竞争 -

植物新品种

植物新品种 -

地理标志

地理标志 -

集成电路布图设计

集成电路布图设计 -

技术合同

技术合同 -

传统文化

传统文化

律师动态

更多 >>知产速递

更多 >>审判动态

更多 >>案例聚焦

更多 >>法官视点

更多 >>裁判文书

更多 >>本文以(2021)最高法知行终1071号“石墨放电隙装置案”为基础解读司法裁判对于方程式参数特征的公开充分标准,并结合(2020)最高法知行终330号“鉴定文件时间案”的撰写方式,探讨该标准在适用上有必要进一步明确的问题。即,列举确定参数的因子,是否满足充分公开涉及确定参数的方法的要求?

需要提请注意的是,本文讨论的“方程式参数特征”并无明确定义。本文所指的方程式参数特征,是指在专利权利要求中含参数(参数须为变量)的方程式的技术特征,并且该技术特征影响技术效果。在专利审查指南中,就部分无法用结构特征予以清楚地表征的一个或多个技术特征,允许借助物理或化学参数表征,但使用参数表征时,所使用的参数必须是所属技术领域的技术人员根据说明书的教导或通过所属技术领域的惯用手段可以清楚而可靠地加以确定的。通常所说的参数特征,是指审查指南中的前述规定涉及的参数特征,如某一结构厚度为30cm等参数特征。本文所指的方程式参数特征与参数特征有所不同。

No.1 法律规定

公开换取保护是专利法的制度理念。《专利法》第二十六条第三款中规定,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属领域的技术人员能够实现为标准。《专利审查指南》专利审查指南第二部分第二章第2.1.3小节中,对能够实现的定义是,“所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容,就能够实现该发明或者实用新型的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果”。专利实务中,以公开不充分指代不满足前述规定的情形。

No.2 案例一梳理

案例一是最高人民法院知识产权法庭发布的五年百案第6案,“石墨放电隙装置”发明专利确权案。[1]该案涉及专利号为200710049004.9、名称为“高效层叠式石墨放电隙装置”的发明专利。专利权人为四川某科技股份有限公司,无效请求人为深圳市某电子股份有限公司。国知局维持专利权有效,北京知产法院维持国知局决定,最高法认为专利说明书公开不充分,要求国知局重新审查。

本专利涉及的承载雷电流的放电隙装置,主要用于电源系统的第一级防雷。涉案专利权利要求1的内容是:

1、一种高效层叠式石墨放电隙装置,包括N+1个放电隙、N个电容值相同的电容构成的π形连接电容组(1),所述N≥1,各放电隙串联连接,其中,第一个放电隙F1与火线连接,最末一个放电隙FN+1接地,π形连接电容组中各电容的一端与两放电隙之间的导电件连接,另一端接地,其特征在于:

①放电隙为石墨放电隙,石墨放电隙的石墨电极片(6)之间放置绝缘环状垫片(9),各石墨放电隙层叠式组装,

②π形连接电容组中各电容的电容值均按照下式选择:

C=In/2πfVK

式中:In为π形连接电容组中电容上的感应放电电流,In=I/N,

I为π形连接电容组总电流,

N为π形连接电容组电容个数,

f为雷电波频率,

V为π形连接电容组中电容上的额定电压,

K为安全系数,K≥1。

本案的发明点之一在于提出一个确定装置中电容的电容值的方程式,即,C=In/2πfVK。权利要求书和说明书中,均对方程式涉及的参数给出明确的定义。并且,在实施例部分,对参数都进行了赋值和计算。在通常情况下,本专利就本方程式部分不应存在公开不充分的问题。国知局在决定中认为,“在本专利说明书中已经公开了部分典型雷电流波形的实施例,在几种典型雷电流波形条件下对于上述参数有不同的取值,并且本领域技术人员也可以根据层叠式石墨放电隙装置在实际应用中的变化在一定范围内进行选取,并非必须限定在某几个特别精准的值才能实现”。因此,国知局认为本领域技术人员能够实现本专利。

无效请求人的观点则在于参数的取值范围和确定方法在说明书中均没有得到清楚、完整的说明。例如,没有说明安全系数K如何取值及合理的取值范围,没有说明雷电波频率f的估算和取值范围。

在此,可以先对本方程式进行简单分析。安全系数K在分母位置,K≥1的取值范围,意味着C可以取In/2πfV到无穷小的范围。假设根据客观条件,能够确定雷电波频率f、电压V、电流In,在不确定K的情况下,只能得出电容值C的范围。

而专利权人对此的解释有:本公式是经验公式,即如何确定K依靠经验;(二审庭审后提交)其在发明过程中进行试验所选择的所述方程式各个参数的取值方法属于商业秘密。

值得一提的是,本案双方当事人就同一专利存在民事侵权纠纷-(2020)最高法知民终329号,在民事侵权案件中,双方争论的焦点之一同样是方程式中的安全系数K。两案结合,能更方便地理解权利要求中的方程式如何运用即其中K的“妙用”。

在说明书中,对于参数取值公开了三个实施例,其中实施例一的部分内容为:

“上述电路中,π形连接电容组各电容的值按照C=In/2πfVK确定,式中,

In=I/N=2.1/7A,f≈18×103Hz,V=3000V,K=2,带入上式计算,C≈440pF。”

在民事侵权案件中,对涉案侵权产品是否符合本方程式有如下说明:

“为验证上述六个电容的电容值是否符合C=In/2πfVK这样一个选择公式,鉴定组将用1kHz测试频率得到的上述六个电容的电容值的平均数1.06nF确定为C,I采用特定的电流波形,即8/20μs30KA和10/350μs6KA,并‘外接导线’和利用电流表测量流经导线的电流,分别得到‘正极性404A、负极性480A’‘负极性222A’ ;N为电容组中电容个数,即六个;f为雷电波频率,通过将上述电流波形中的半峰值时间,即20μs、350μs乘以2,得到电流波形的周期,即40μs、700μs,再分别计算出各自的雷电波频率,即25kHz和1.4kHz;V采用被诉侵权产品说明书所记载的最大限制电压即2500V,上述参数分别代入方程式C=In/2πfVK计算得到的K分别为正极性162、负极性192 和负极性1588。”

从民事案件可以看出,相较于一般的参数特征侵权,K≥1的取值范围在倒推得出K值的侵权论证中是十分实用的。

一审法院基本采纳了国知局关于K和f公开充分的观点,而最高法二审时则提出了新的观点。最高法认为:

“如果权利要求包含了两个以上的特性值技术变量即参数的方程式限定的技术特征,那么在该发明的说明书中,对该方程式所选定的数值范围与所取得技术效果之间的关系应当明确记载。在该方程式所涉及的相关参数的数值范围内,原则上所有数值均应达到不需要付出创造性劳动或者过度劳动就能实现所期望的技术效果的公开程度,能够使本领域技术人员在将发明实施时知道其所确定的参数的数值或者数值区间是否解决了技术问题并达到了说明书声称的技术效果,而不是仅仅按照其说明书记载的具体实施例的公开的数值才能获得相应的技术效果。进一步的,判断充分公开涉及确定参数的方法的说明时,方法越不常规,越应当在说明书中提供清晰、详尽的信息。如果参数信息不清楚,从而使得本领域技术人员无法基于整体公开的内容并使用普通技术知识来识别解决本专利问题的必要技术手段,则可以认定说明书没有达到公开充分的要求”。

具体到本专利,说明书中具体实施例中K的取值是2或者3。同时,没有给出K的取值方法。“本领域技术人员知悉,不同地域和时间范围内雷电波频率f变化范围具有10n级数的差别,而K取值为2、正极性162或者负极性 1588,相对于确定电容C的平均数1.06nF,变化范围太大以至于本领域技术人员不能根据经验确定较为具体的K值”。面对如此大的范围,本领域技术人员不能通过进行有限次实验来确定电容值。因此,本专利不满足专利法第26条第3款的要求。

总结来看,本专利没有说明为何选择K≥1的取值范围,也没有说明在此范围内如何确定参数K的值。因此,其没有明确记载“数值范围与所取得技术效果之间的关系”,亦没有“充分公开涉及确定参数的方法”。故而本专利公开不充分。在常规理解中,此类专利撰写的基本要求是写明参数的含义即可。最高的观点提高了专利撰写的要求。从公开换取保护的理念来说,这种提高是应有之义。一方面,充分的公开方能确定专利申请人确实掌握了技术方案,而不是凭空捏造。另一方面,专利申请人想既用商业秘密又用专利权来保护自己的技术进步,但是,在不要求最佳模式披露的制度下,连能够实现的公开要求都达不到,也有违公开换取保护的理念。

然而,最高院关于“充分公开涉及确定参数的方法”如何判断的论述依旧是原则化的“方法越不常规,越应当在说明书中提供清晰、详尽的信息”。对此,本文结合将案例2说明。

No.3 案例二梳理

本案为最高知产庭网站上的精品裁判(2020)最高法知行终330号案件。[2]本案的纠纷,涉及司法鉴定中鉴定文件上签字时间的技术,因此,本文以鉴定文件时间案代称。鉴定文件时间案涉及专利号为ZL200910106896.0、名称为“一种利用计算机检验文件制成时间的方法及计算机系统”的发明专利。本专利的权利要求4中,包含了方程式参数特征。这一点和案例1石墨隙放电装置案相同。相较于案例1说明书中对于确定参数的方法没有说明,但对参数进行了示例性取值;本专利的说明书提及了确定参数的方法,而没有对参数进行示例性取值。这种方式或者说这种程度的公开是否达到了案例1石墨放电隙装置案中最高法关于充分公开的要求值得讨论。本案中,双方执着于墨迹变色规律是否存在,墨迹检测是否可行以及本发明的方案是否能够达到精确的检测效果。而对于本发明权利要求中涉及的方程式参数公开是否充分却没有进行充分的讨论。因此,本文的讨论并不是对原案裁判的否定,只是对案例1中的裁判标准的适用进行在假想中讨论。

本文集中讨论权利要求1和4。因为就权利要求1的字面含义来看,其并没有说明如何比较,比较结果和文件制成时间之间的关系如何。实际上,结合权利要求4及说明书方能明白其权1中的“比较”是何意。此处,可以参照“磁共振成像方法”发明专利确权案中对于“计算”的解释。[3]

涉案专利权利要求1为:

1.一种利用计算机检验文件制成时间的方法,其特征在于,包括:

调用扫描仪TWAIN协议接口,获取待检文件和样本文件的原始颜色数据,所述样本文件的制成时间为已知:

采集所述待检文件的原始颜色数据上的颜色样点,计算所述待检文件的颜色指标数据;采集所述样本文件的原始颜色数据上的颜色样点,计算所述样本文件的颜色指标数据;

将所述待检文件的颜色指标数据和所述样本文件的颜色指标数据进行比较,根据已知的样本文件的制成时间,确定所述待检文件的制成时间。

权2引用权1,权3引用权2,权4引用权3。权2的附加技术特征为“多次采用n×n模式采集”,权3的附加技术特征“以颜色空间或颜色亮度作为指标”。

权利要求4为:

4.根据权利要求3所述的利用计算机检验文件制成时间的方法,其特征在于,将所述待检文件的颜色指标数据和所述样本文件的颜色指标数据进行比较,根据已知的样本文件的制成时间,获得所述待检文件的制成时间,具体为:

当图片时,确定所述待检文件与样本文件的制成时间相同;否则,确定待检文件的制成时间与样本文件不同;其中,Cj为所述待检文件的颜色指标数据,Cy为所述样本文件的颜色指标数据,A为指定指标数据;

当所述待检文件与所述样本文件的制成时间不同时,若Cj-Cy>0,则确定所述待检文件的制成时间比所述样本文件的制成时间早,若Cj-Cy<0,则确定所述待检文件的制成时间比所述样本文件的制成时间晚。

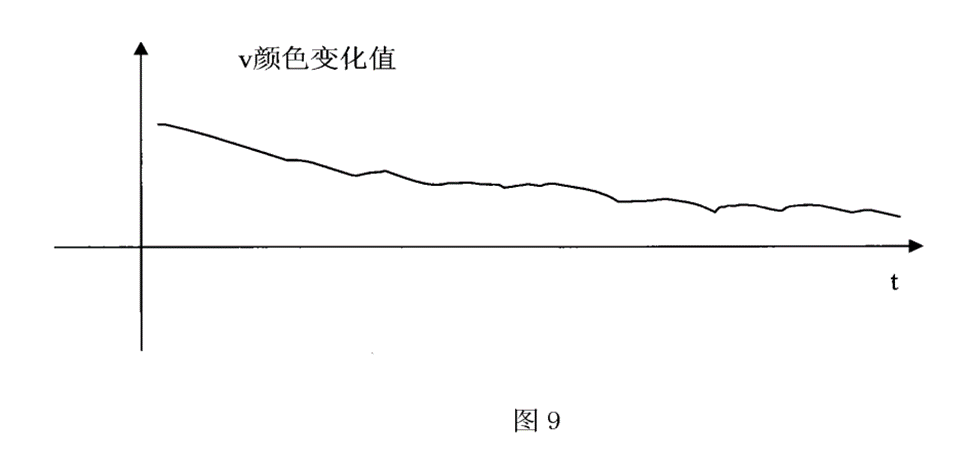

本专利的技术原理类似于考古学中的放射性碳14测定年代法。在说明书中,附图9为本发明中颜色随着时间变化的曲线示意图。

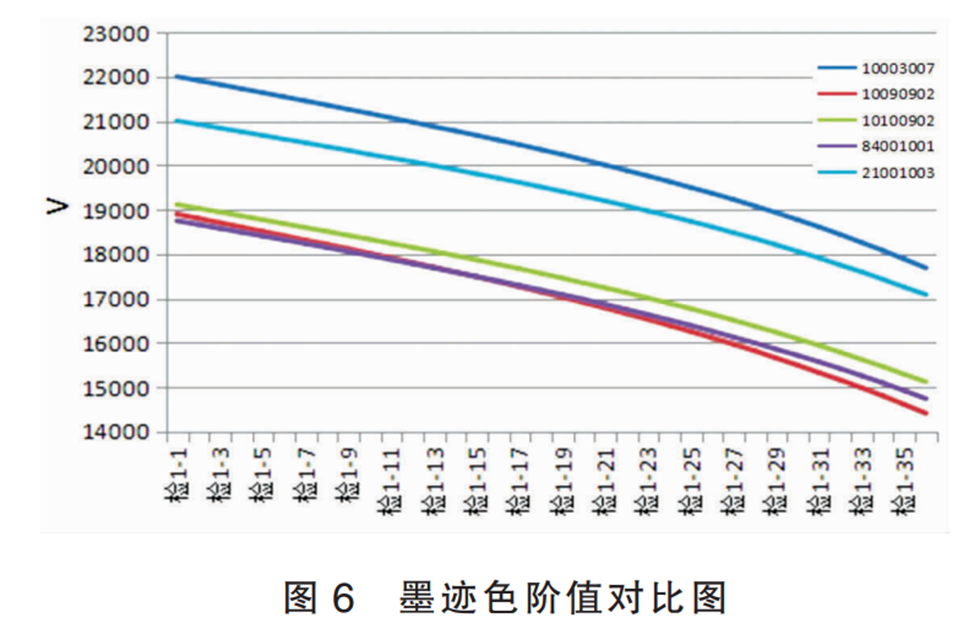

在二审中,专利权人提交了其工作人员撰写的期刊文章《含碳墨迹色阶变化规律研究》作为证据,虽不被接受,但是可供理解本专利利用的自然规律是何。[4]摘取图片如下:

横轴代表的是检测时间,刻度值为1个月,纵轴为墨迹色阶值,五条不同颜色的线代表不同品牌的墨水。

本专利提供了两种检验文件制成时间的方法。一种为有样本文件的检验方法(对应权利要求1),以下简称有样检测。另一种为无样本文件的检验方法(对应权利要求5),以下简称无样检测。

根据说明书,检测文件制成时间的原理,应当是类似于利用一元一次方程y值大小来比较x值大小。以时间t为横轴,以颜色指标C为纵轴,画一条如图9所示,大致上符合一次一元方程的线。即本案中争议焦点之一,本专利利用的自然规律。

有样检测时,样本文件制成时间t1已知,经过检测得到样本颜色指标C1和检本颜色指标C2,C2小于C1,则t2在t1后;C2大于C1则t2在t1前。即权利要求4中,当所述待检文件与所述样本文件的制成时间不同时,若Cj-Cy>0,则确定所述待检文件的制成时间比所述样本文件的制成时间早,若Cj-Cy<0,则确定所述待检文件的制成时间比所述样本文件的制成时间晚。

无样检测时,则对检本多次检测根据Δt和ΔC解出完整的一元一次方程。即权利要求5中,根据在所述多个定时时刻计算得到的多个颜色指标数据的值与多个定时时刻的关系,获得所述待检文件的颜色指标数据随时间的变化规律:根据所述待检文件的颜色指标数据随时间的变化规律,确定所述待检文件的制成时间。然而,本专利并没有详细说明如何运用这一规律确定检本时间。读者实在不解,虽然获取了待检文件的原始颜色数据,但是这一数据是第一次检验待检文件时的数据,而不是制成时间时的数据,又如何依此数据获得待检文件的制成时间呢?在笔者看来,实际上本专利权利要求5存在着无法实现的实质缺陷,但是,在本案中,并没有提及这一点。

前述技术原理的介绍,是在建立在理想情况下。本案中,不论说明书,还是庭审中,当事人均承认,因为文件保存环境的差异、设备扫描的精度等影响存在误差。同时,从前述说明书附图9、期刊文章的附图及公知常识可知,墨迹变色并不是一元一次方程就能预测的。也正因此,权利要求4并不是直接将颜色指标数据进行作差比较后便得出结论,而是设定了一个指标数据:A。

权利要求4中共涉及三个参数,Cj、Cy和A。前面两个参数均为通过精度采集系统而得的颜色指标数据。对于如何确定A,说明书中的唯一表述见说明书[0148]段,“所以要设置一个指定的指标数据A,A是与前边的各种误差数据进行综合计算,以及结合实际墨水种类得出的一个指定指标数据。A可以是一个固定的数值,也可以根据不同种类墨水具有不同的指定指标数据”。根据说明书,“各种误差数据”是指,光学误差指标(不同次扫描导致),颜色识别范围指标(扫描仪扫描偏差),和位置误差(文件来回抽取导致的位置误差)。从形式上来说,说明书中给出了确定参数A的方法。但从实质上来说,说明书只是列举了误差数据,而没有详细说明如何“综合计算”,以及如何结合墨水种类给出指定指标数据。更值得一提的是,本说明书中的实施例中,也并没有对Cj、Cy、A进行过赋值。三个参数的取值范围也可以说是未知的。说明书中此种形式公开,是否达到案例1中法院“涉及确定参数的方法”的充分公开标准?这是一个有待法院进一步明确的问题。此外,对于涉及计算机程序的发明申请,《专利审查指南》专利审查指南第二部分第九章第5.1节的规定是,“说明书对该计算机程序主要技术特征的描述程度应当以本领域的技术人员能够根据说明书所记载的流程图及其说明编制出能够达到所述技术效果的计算机程序为准”。这样的要求对本专利权利要求4中方程式参数特征的公开是否有影响也是有必要明确的问题。

笔者就前述两个问题发表拙见。首先,涉及计算机程序的专利申请在撰写上存在不同,但是在专利充分公开的审查标准上并没有存在多大不同。在小i机器人案(见(2017)最高法行再34号判决书)中,最高院曾表达这样的观点,“本专利中的游戏服务器特征不是本专利与现有技术的区别技术特征,对于涉及游戏服务器的技术方案可以不作详细描述。本领域普通技术人员根据本专利说明书的记载就可以实现相关技术内容”。这一观点和案例1中“进一步的,判断充分公开涉及确定参数的方法的说明时,方法越不常规,越应当在说明书中提供清晰、详尽的信息。如果参数信息不清楚,从而使得本领域技术人员无法基于整体公开的内容并使用普通技术知识来识别解决本专利问题的必要技术手段,则可以认定说明书没有达到公开充分的要求”的表达,都强调了说明书详细说明的区域当是公知常识或者现有技术和本专利技术方案之间的空白区域,即区别技术特征所在,或者技术贡献所在。这说明,专利公开充分的审查并不因专利申请是否涉及计算机程序而改变。在涉及计算机程序的专利中,如果权利要求中存在方程式参数特征,其也应当适用案例1中的审查标准。

其次,笔者认为本专利的公开并不满足案例1中充分公开的标准。本专利公开了一种利用计算机进行文件制成时间检验的方法及计算机系统。其明面上的技术贡献是系统架构的设计。但是,其能够实施和能够实现却必须依赖权利要求4所提及的方程式。权利要求4中的指定指标数据A,在专利实施过程中起到了消除误差的作用。并且,从说明书的表述来看,A的确定消除了几乎所有误差,尤其是墨水种类。在说明书的[0002]段,明确记载“但由于墨水成分复杂,且字迹制成后受保存环境(温度、湿度、光照、氧气等)和其他干扰因素(纸张种类、书写笔力、笔道粗细等)的影响而发生氧化、分解、交联、挥发等一系列物理化学变化,因而难以完全掌握字迹随时间变化的规律,检验文件制成时间一直是因扰国内外法庭科学工作者的一大难题。”而本专利以一个只列出影响因素,甚至在实施例中都没有进行过取值的A的设定便形式上消除了大部分误差。此种设定当然方便理解技术方案。但是,如何确定A本身就是关键的技术难题。说明书对于如何确定A的描述却只是简单列出一些可供参考的误差指标和墨水种类。笔者认为,在有限次实验下,本领域技术人员单凭这样的说明,依旧无法确定A的取值,乃至取值范围。本专利说明书对于如何确定参数A,虽然给出了说明,但是这种说明依旧没有达到能够实现的公开要求。

No.4 总 结

对于方程式限定的技术特征来说,通常认为,对参数说明定义并在实施例中对参数取值则完成了专利审查的撰写要求。但是石墨隙放电装置案的裁判标准显然提高了对撰写的要求。针对案例2鉴定文件时间案的分析可以看出,将确定方程式中参数的方法以列举需要考量的因素进行说明,在形式上完成了案例1中关于方程式参数特征充分公开的要求。但是,在笔者看来,此种程度的公开,依旧没有达到充分公开的要求。

对于方程式中参数特征的充分公开,就笔者观点而言,首先需要考虑现有技术中对于参数的确定方法是否足够。倘若现有技术中对于参数的确定方法并不充足乃至没有,那么单纯地列举需要考量的因素和电话号码只公开是11位自然数没有什么区别,依旧没有达到充分公开的要求,自然不能授予专利权。在此情形下,说明书中对于确定参数的方法,应当进行一次明确的示例性确定或者采用援引其它已公开技术的方式。如此,才能满足能够实现的要求。不过,在此情形下,申请人对于就如何确定参数的研究往往又能成为一件专利申请的基础。如果现有技术中已有成熟的确定方程式中参数的方法,那么只需说明定义并在实施例中进行取值即可。

公开换取保护是专利法的灵魂,但是法律是阶级统治的工具。随着《专利法实施细则》和《专利审查指南(2023)》的公布与实施,实用新型专利的明显创造性审查已经落地。这说明我国已经进入知识产权保护的新阶段。可以预见,司法裁判中对于专利公开的要求也会提升。作为保护期限至少是十年的专利来说,一开始就以更严格的公开标准进行撰写,才能获得稳定的专利权。既要专利权的保护,又要技术秘密的保护,那么不仅考验专利代理人的撰写能力,更考验客户的运气。

注释

[1] https://mp.weixin.qq.com/s/XcJ_1JVxTL-MpSeOZM-dDg

[2] https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1670.html

[3] https://mp.weixin.qq.com/s/ApkvyDlNJbFkcF21YJnYVA

[4] 徐代化,张海山,徐期林,等.含碳墨迹色阶变化规律研究[J].中国司法鉴定,2020,(04):96-98.

首页

首页 上一篇

上一篇

评论